Территория «красных директоров»

Новая глава из книги экс-политзека Ивана Асташина «Путешествие по местам лишения»

ОТ РЕДАКЦИИ

«Новая газета. Европа» продолжает публиковать главы из книги бывшего политического заключенного Ивана Асташина «Путешествие по местам лишения». Асташин — фигурант одного из первых «придуманных» спецслужбами дел о молодых террористах. В 2012 году его, 20-летнего студента, приговорили к 13 годам строгого режима. За три года до этого Иван с «подельниками» поджег подоконник и несколько стульев в отделе ФСБ на «день чекиста». Тогда никто не пострадал, но спецслужбы раздули поджог до дела «Автономной боевой террористической организации». Из назначенных 13 лет Иван отбыл почти 10 — в том числе в ИК-17 Красноярского края и Норильлаге.Он вышел на свободу только в сентябре 2020 года, но и на этом зона не закончилась — политзеку назначили 8 лет административного надзора с запретом выходить из дома по ночам. «Это хуже условного срока», — говорит он сам.

За 10 лет у Асташина накопилось достаточно уникального материала, часть из которого он ранее уже публиковал в ныне приостановившей работу «Новой газете». Вскоре книга Ивана выйдет в одном из независимых левых издательств в России. Такие путеводители по русской тюрьме, к сожалению, становятся все необходимее для жизни в репрессируемой стране.

Транзит

В камере меня никто не встретил ударом под дых, но никто и не спешил ставить чифир. При этом хата не была пустой: в свете ночника на шконках чётко прорисовывались контуры тел, укрытых одеялами. Все спали. И это было удивительно. На любом чёрном централе встретить человека, вошедшего в камеру, — это святое. Вне зависимости от времени суток заваривают чифир или чай, у арестанта сразу интересуются, есть ли у него в чём нужда, и вообще встречают, как дорогого гостя. Здесь этого не было. Но и на пресс-хату было не похоже, в которой, по моим представлениям, сразу дают понять, где ты и кто ты теперь. В то же время тишина не давала уйти чувству тревожности.

Я сделал пару шагов вглубь камеры. И тут на дальней из трёх двухъярусных шконок, стоявших рядком, кто-то приподнялся:

— Здорово! С этапа?

— Здорово! Ага.

— Вот там чай есть, — зек показал в сторону длинного стола, на одном конце которого стоял электрический чайник, — если хочешь, завари. Утром пообщаемся.

«Вот это встреча, — подумал я. — Чай… А где братская теплота? Что это вообще за арестанты такие здесь? Даже этапника не встречают».

Чай, конечно, заваривать я не стал. И, умывшись, решил сразу лечь спать.

Единственным свободным было место над тем зеком, который проснулся, когда я зашёл. Матрас там уже лежал и был застелен хозовским [1] постельным бельём. Я снял спортивный костюм и, оставаясь в лёгком термобелье, стараясь не шатать шконку, залез на второй ярус.

Когда я уже лежал на шконке и пытался разглядеть лица сокамерников, закутавшихся в одеяла, мой мозг терзался мыслью, которую можно выразить примерно так: «Куда я попал? Что это за место? Почему все так странно себя ведут? Но ведь и не бьют же при этом…»

Вместе с тем накатила усталость: двое суток в битком забитом столыпине и часов 12 в боксике стали для меня в этот момент лучшим снотворным. Да и постель, пускай и с тоненьким матрасом и не дающим никакого тепла одеялом, но всё же постель, а не деревянные нары столыпинского вагона или узкая лавочка сборной камеры. Всё способствовало сну. Тяжёлому, тревожному, но в то же время глубокому сну.

* * *

Проснулся я от того, что кто-то меня потрогал за плечо.

— Подъём уже был, — с ударением на первое слово сказал мне молодой зек с чёрными, чуть волнистыми волосами.

Я сел на шконке. Осмотрелся вокруг: все были уже на ногах. Мало того, шконки были заправлены сверху белыми простынями, а подушки на них стояли треугольниками, как в гостинице. «Это что?» — мелькнуло у меня в голове.

Спустившись со второго яруса, я начал складывать одеяло, промеж тем думая: «Заправка, конечно, дикая, но стоит ли начинать сейчас из-за неё воевать, не разобравшись, что здесь вообще происходит? Я не вор, не бродяга, а достоинства моего она не задевает. Хотя и неприятно, конечно, делать какую-то ерунду, придуманную мусорами».

В этот момент ко мне как раз подскочил тот же молодой арестант:

— Давай помогу. Одеяло клади… Сверху простыню вот так… И подушку, — он лихо закрутил мешок с ватой, держа его за один угол, и, как бы затолкав этот хвостик внутрь, водрузил подушку, принявшую пирамидальный вид, в изголовье.

Теперь моя шконка ничем не отличалась от 5 других: как в гостинице или казарме — всё белое, всё идеально натянуто и подушки в неестественном положении. «Жесть!» — выдал мой мозг. Это совсем не то, к чему я привык в «Матроске», где шконки обычно просто заправляли одеялами, да и то для себя, чтобы простыни не марались.

Одевшись и умывшись, я подошёл к столу, где уже собрались все остальные и в ведёрке из-под майонеза заваривался чай.

— Всем доброе утро! — поздоровался я с арестантами.

— Доброе! — отозвался нестройный хор.

— Кем живёшь? — почти сразу последовал вопрос от жилистого арестанта в белой футболке и очках.

— Мужиком, — ответил я, не задумываясь.

— Я вязаный (то же, что красный; происходит от слова «повязаться» — то есть надеть нарукавную повязку, которые раньше носили красные в лагерях — прим.), — в свою очередь отозвался в белой футболке, — Саня тоже вязаный, — указал он на молодого зека, который помогал мне заправить шконку, — остальные все мужики.

После этих слов он протянул мне руку:

— Серёга Белый.

Я пожал её:

— Ваня Паук.

Познакомились и с остальными:

— Саня.

— Ваня Паук.

— Лёха.

— Ваня Паук.

— Толя.

— Ваня Паук.

— Слава.

— Ваня Паук.

— Кружка есть у тебя? — поинтересовался Белый, перемешивая заварку в ведёрке.

— Да, всё есть, — отозвался я и полез в сумку, где у меня были и кружка, и миска, и ложка.

Серёга стал разливать по кружкам чай. Кто-то стал пить так, кто-то разбавил заварку кипятком.

— Барабульки [2] бери, — Белый указал на небольшой контейнер с карамельками.

— Откуда приехал-то? — продолжил Серёга, когда я взял конфету и сделал пару глотков чая.

— С Москвы.

— Ого! Снова с Москвы повезли! Давно не было москвичей-то, да, Саня? — Белый посмотрел на молодого зека.

— Да был один недавно с Подмосковья, кажется, а так, да, давно не было.

— И как доехал? Долго добирался? — внимательно глядя на меня через очки, продолжил Белый.

— Доехал нормально. Ехали до Челябинска двое суток, там на пересылке пару недель и оттуда на столыпине двое суток.

— Быстро! — удивился Серёга. — И что в Челябинске сейчас?

— Нормально вообще. Я в СИЗО-3 был, там нормально. Вообще там сейчас все лагеря на ходу [3], кроме 6-ки в Копейске и 10-ки.

— Копейск, да… А на централе нормально значит? Пару лет назад через Челябинск проезжали, говорили, били через день…

— Да, поменялось вот недавно. Только Копейск и 10-ка режимными остались.

Тем временем я украдкой разглядывал сокамерников, пытаясь понять, кто что из себя представляет. У Белого из-под коротких рукавов футболки выглядывали старые зековские татуировки — видимо, не первоход. Саня сидел в кофте с длинными рукавами, но у него были забиты даже кисти: на одной какой-то узор, на другой — паутина, и «ЛХВС [4]» на фалангах. Похоже, с малолетки — взрослые арестанты сейчас вообще кисти предпочитают не забивать, да и качество партаков говорило о том, что их делал непрофессионал. Остальные же арестанты были какие-то серые и молчаливые и ничем особенным не выделялись.

Потом, как водится, дело дошло до статьи, и я снова, уже в который раз, пересказал эпическую историю о том, как пятеро малолеток решили поджечь отдел ФСБ. Все, как обычно, подивились, как нам такая мысль в голову пришла. Кто-то одобрительно похмыкал, но, в отличии от Москвы или Челябинска, никто вслух не сказал: «Правильно! Так их! Жечь этих мусоров поганых!»

* * *

После завтрака, который был представлен ничем не выдающейся кашей, Белый предложил пообщаться. Мы присели на нижние шконки друг напротив друга, и Серёга начал расспрашивать меня об этапе: как ехали, с кем ехали, в какой камере сидел, с кем общался… Такие вопросы не вызвали у меня никакого удивления — обычный арестантский интерес. Ведь в тюрьме почти ничего не происходит, поэтому этапники становятся источником новостей и информации о том, что происходит на просторах архипелага ФСИН за пределами конкретного учреждения. А то, что Белый был вязаным — так и что? В Челябинске с теми вязаными, которые сидели в людских хатах, спокойно общались обо всём…

— А воры были на централе?

— Нет, не было.

— А бродяги?

— Были.

— А кто?

— Я так тебе не скажу, не общался ни с кем из них. Когда я сидел там, говорили, что 10 бродяг на централе, но вот по именам не вспомню никого.

— Понятно…

Потом Белый объяснил, что он тут директор. С его слов я сделал вывод, что по договорённости с администрацией его не этапируют в лагерь, и он сидит весь срок в СИЗО в обмен на кое-какие услуги:

— Я здесь за порядком смотрю. Ну, чтобы чисто всё было, чтобы не чудил никто… Знаешь, какие сейчас порой заезжают? Не убирают за собой, живут как свиньи. У нас тут есть рабочие [5] хаты — где явки колотят, где вообще за любую мелочь бьют. Но у меня не так. Я чисто за порядком слежу, если что не так, говорю. Если человек не понимает, я его просто спишу — скажу оперу, что не понимает человек. Ну а там его переведут в другую хату и уже по-другому будут разговаривать. А так, если адекватный, проблем не будет — сиди спокойно, вон чай-сигареты, общайся, телек смотри. Не наглей только, и всё нормально будет.

От таких разговоров у меня, конечно, голова пухла — туда с трудом умещалось новоё понимание тюремного мироустройства. Вместо воров, бродяг и положенцев, чьей волей была организована жизнь на чёрных централах, туда надо было вместить властителей красноярского СИЗО-1 — оперов, директоров и прессовщиков.

— На шконках мы тут особо не лежим, — продолжал Белый, — камера всё видит: оператор чуть что звонит дежурному… Если наглеть, могут и телевизор забрать. Но если рубит сильно, ты вот на эту шконку ложись, — директор показал на среднюю шконку, — её камера не видит. Но в пику [6] её тоже видно, поэтому вполглаза дремли — если пика открылась, сразу садись, чтоб проблем не было.

«На шконках не лежим». Я слышал о таком — что где-то арестанты не ложатся на шконки днём, — но никогда не мог понять, как такое вообще возможно. Да и сейчас, уже столкнувшись с этим, осознать данный факт было тяжело — ведь за полтора года пребывания в заключении ни разу не оказывался в такой ситуации, чтобы меня как-то ограничивали в пользовании спальным местом…

Собравшись с силами, я задал Серёге несколько вопросов — хотелось немного прояснить его биографию. По словам Белого, сидел он уже в пятый раз. Когда я уточнил про режим, Серёга сказал, что в этот раз ему отписали полосатый [7]. Судили за кражи и грабежи.

Через некоторое время, когда я ходил по камере туда-сюда, пытаясь в голове упорядочить всю имеющуюся информацию, Белый залез на верхнюю шконку — пальму, как их здесь называли — и начал что-то писать. Сперва я не обратил на это внимания. Но потом задумался: «Хм, интересно: на шконках лежать нельзя и даже сам директор говорит, что ложится днём только там, где не видит камера — а сейчас разлёгся на верхнем ярусе, прямо под камерой… Впрочем, — подытожил я, — директор — что с него взять». Однако продолжил наблюдать за Белым.

И в какой-то момент я сделал потрясающее открытие — Белый писал про меня! «Здорово придумано! За порядком он следит. И записки в оперотдел строчит — кто приехал, да что рассказывает», — меня переполняло не столько возмущение, сколько удивление, тому, насколько просто и открыто здесь была организована оперативная работа.

В «Матроске», конечно, если бы кого поймали за написанием телег в оперотдел, то забили бы и выкинули с хаты, и курсовую [8] пустили бы по всему централу, что такой-то — оперской агент, при встрече поступать соответственно (бить то есть). Но здесь всё по-иному. Здесь у них власть, а любая попытка бунта в рамках одной камеры явно окончится не в пользу бунтаря.

* * *

Не помню, читал ли я что-то в эти дни, но, кажется, что чтение шло не особо. Поэтому досуг мой состоял в основном из трёх видов деятельности: хождения по камере, общения с сокамерниками и… На пересылке в Челябинске у одного из каторжан я увидел в руке шары похожие на «китайские», и мне показалось, что катание шаров в руке — это хороший способ восстановления душевного равновесия. Так как шары не были похожи на те, что обычно продаются, и у меня появились догадки насчёт них, я спросил у арестанта, где он раздобыл такие замечательные шары. Оказалось, как я и подозревал, что это шарики от дезодорантов. Класс! В общем, я приложил некоторые усилия и тоже обзавёлся парой таких шаров, и теперь, сидя на шконке в камере красноярского СИЗО-1, я катал и катал эти шары, а в голове, в такт шарам, катались разнообразные мысли.

В последний месяц на спецблоке «Матросской тишины» на меня периодически накатывал страх неизвестности: я совершенно не мог себе представить лагерь, и это пугало. А так как на спецблоке не было ни дорог, ни связи, что-то разузнать про лагерь не представлялось возможным; сокамерники же все мои были первоходами и в лагерях ещё не бывали.

Потом я узнал, что путь мой лежит в Красноярск — край лагерей, который, по крайней мере в представлении обитателей московских СИЗО, входил в топ-3 самых страшных мест на тюремной карте России, наравне с Карелией и Омском. Одна неизвестность схлынула: чёрный лагерь мне теперь не грозил. Но что такое красная зона, как выражаются обыватели, или ломка, как называют такие места сами арестанты, тоже было совсем неясно. Однозначно, кажется, было одно: будут бить. Во всяком случае такое впечатление складывалось из всего услышанного. А что ещё? Как там вообще живут? Совершенно неясно.

Теперь я уже как будто в Красноярске, но ясности относительно лагеря больше не становилось.

— На 17-ю, наверное, повезут… — говорил Серёга.

— Там печаль, — вздыхал Саня. — Оттуда приезжают: февраль в глазах. Да, Лёха?

— Ничего хорошего… На проверках по 40 минут стоишь на улице… — как бы нехотя комментировал Лёха, который, как оказалось, приехал из ИК-17.

— Туда этапы бывают в понедельник и четверг, — решил просветить меня Саня, — так что, если закажут на этап, сразу поймёшь, куда.

— Спасибо, — поблагодарил его.

Ещё в Челябинске по телефону один сведущий каторжанин мне объяснял: «Там всего четыре строгих лагеря для первоходов. 42-я — это лесная командировка, там нормально, почти что чёрный ход. 16-я, Громадск — похуже, но связь в лагере есть, а под крышей звонят с таксофонов — вот мне *** постоянно звонит оттуда. 15-я, Норильск — режимная, но вроде не бьют; жить можно, говорят. И 17-я — самая жопа…»

В общем-то, тут можно и не гадать: если в Красноярск меня отправили не просто так, то и лагерь мне уготован самый жёсткий. Но какая-то надежда ещё теплилась: вдруг не 17-я…

* * *

Белый, с одной стороны, был интересным собеседником. Вернее, был интересным в свете того, что другие обитатели 158-й камеры вообще почти не разговаривали. А Серёга что-то рассказывал, что-то спрашивал.

— Там начальник такой был. Собрал всех зеков на плацу и говорит: «Вы, чё, сучки?! Я вас всех сейчас зассу!» Пригнал пожарную машину, залез на неё и нассал в бак… — смеясь, рассказывал Белый.

Я, конечно, до конца не верил таким историям. Но что-то в этом было.

С другой же стороны, на второй день нашего знакомства я начал ощущать, скажем так, классовую враждебность Белого.

Как-то я ходил по камере туда-сюда и так ушёл в свои мысли, что не заметил по близости Белого. Когда я его слегка задел локтём, Серёга как будто страшно оскорбился:

— Ты потише ходи! Поскромней будь! В других хатах ты так вообще не походишь. У меня тут ещё нормально, я никого не морщу. А в рабочих хатах на пальмах весь день все сидят! В туалет по разрешению ходят, понимаешь? Я же не требую ничего сверхъестественного…

Меня, конечно, удивило, что лёгкое касание локтём так сильно задело Серёгину душевную организацию. Вслух я тоже поудивлялся, и на этом мы разошлись.

Другой инцидент был связан с такой щепетильной для арестантов темой как мытьё полов. На «Матроске» в каждой хате этот процесс был организован немного по-своему: где-то убирались по очереди, где-то «на сознательности», а где-то был человек, который всегда занимался уборкой. Здесь же, я обратил внимание, убирались всей хатой: кто-то брал одну тряпку, кто-то — другую, кто-то менял воду, кто-то протирал пыль с различных поверхностей. При этом убирались и мужики, и вязаные. На второй или третий день я тоже присоединился к этой процедуре, было это утром. Вечером же Серёга снова взялся за тряпку, и меня постигло недоумение:

— Так утром ведь мыли уже?!

— И что?

— Не успели ещё полы запачкаться. Зачем их мыть? — продолжал я свою линию.

— Чтобы чисто было! Ну, не хочешь, не мой. Я никого не заставляю. Сам всё помою, — оскорблённым тоном изложил свою позицию Белый.

«Ну и мой себе на здоровье!» — подумал я и, усевшись по-турецки на шконке, начал медитативно катать в руке шарики от дезодоранта.

* * *

Через пару дней ближе к вечеру хлопнула пика, мусор с продола проговорил:

— Асташин, без вещей. 5 минут.

— Куда это? — озвучил я свой вопрос, ни к кому непосредственно не обращаясь.

— К операм, наверное, — обыденно ответил Белый.

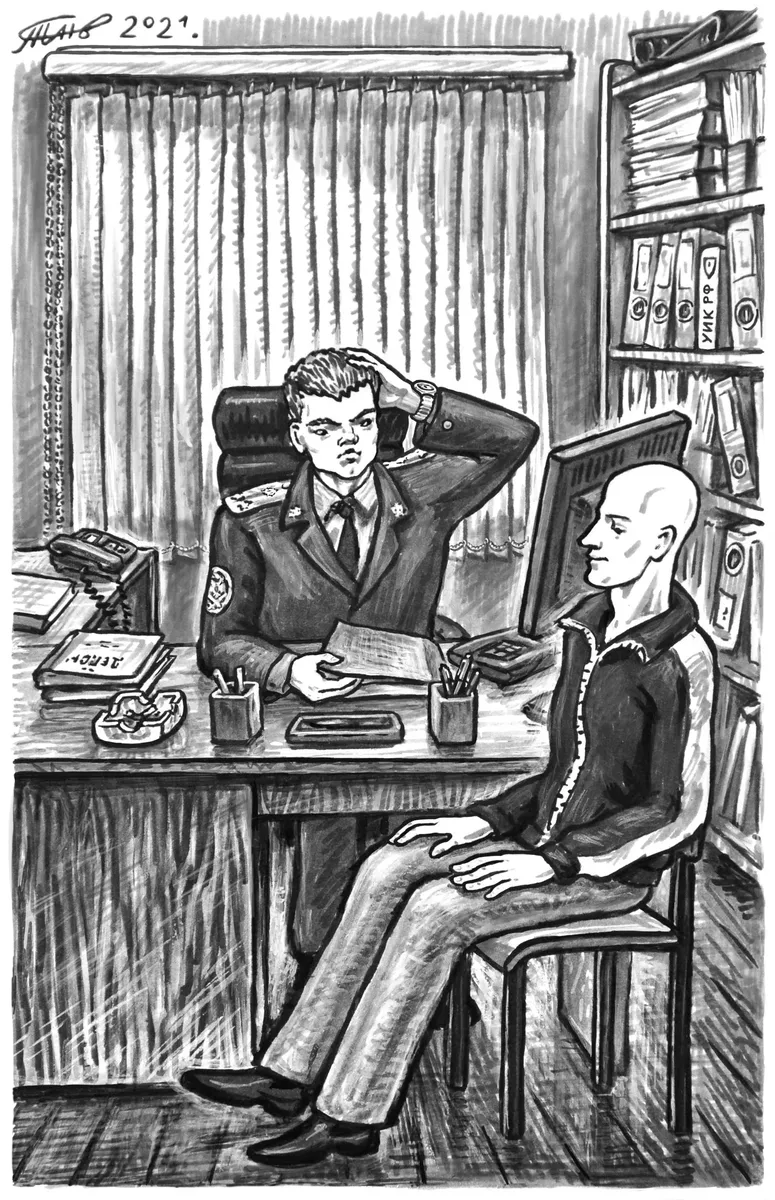

Через 5 минут меня действительно вывели. И после быстрого прохождения длинных коридоров и лестниц я оказался в кабинете.

— Здравствуйте, — бросил я мусору средних лет, сидевшему за столом.

— Здравствуй. Присаживайся.

Я присел на стул.

— Меня зовут … …ич, — имя-отчество я сразу забыл. — Я из Управления, по ОПГ [9], по ворам, по бродягам то есть, — отрекомендовал себя сотрудник.

— А я здесь при чём? — я постарался задать этот обоснованный вопрос без вызова.

— Ну, ты же из Москвы приехал, мы же не знаем тебя — может ты забродил [10] там? Да и статья у тебя такая, в любом случае надо пообщаться.

Дальше мусорок раскрыл тетрадь и начал допрос:

— С ворами сидел?

— Нет.

— С бродягами?

— Нет.

— Как относишься к воровским традициям?

Я молчал. Опер поднял на меня глаза:

— Придерживаешься?

— Да.

— … Выёбываться у нас тут не собираешься?

— Нет.

— Ладно…

Мусор вздохнул, полистал какие-то бумаги:

— А 205-я-то у тебя за что?

— Отдел ФСБ подожгли.

— Зачем?

— В знак протеста.

— Против чего?

— Против незаконной деятельности этой структуры.

Дальше пошёл вялотекущий спор, какой обычно в таких ситуациях бывает с мусорами, которые считают своим долгом «тянуть мазу» за своих коллег с Лубянки.

После очередной затянувшейся пауз опер проговорил:

— Сидеть где хочешь? В лесу или в городе?

— Не знаю. Наверное, в лесу, — непонятно зачем брякнул я, в полной мере осознавая, что мусора никогда не сделают так, как я сам бы хотел.

* * *

В четверг сразу после завтрака открылась кормушка и рука в пятнистом рукаве сказала:

— Асташин, на этап. Через полчаса.

Февраль-март 2021 года.

[1] Хозовское — выданное администрацией, обычно низкого качества. ↑

[2] Барабульки — конфеты, карамель.

[3] Имеется в виду чёрный ход.

[4] На тот момент я не знал расшифровки этой аббревиатуры, позже выяснил — «Легавым хуй, ворам свободу!»

[5] В данном контексте пресс-хаты.

[6] Пика — так называют глазок в двери камеры на Урале и в Сибири.

[7] Особый.

[8] Курсовая — бумага с какой-либо важной информацией, передающаяся из хаты в хату посредством дороги для всеобщего ознакомления.

[9] ОПГ — организованная преступная группа.

[10] Стал бродягой.