Российский Фауст

Рекомендация к прочтению для тех, кто спрашивает: почему «русский мир» такой, как он сейчас есть?

«Отречься должен ты, отречься»

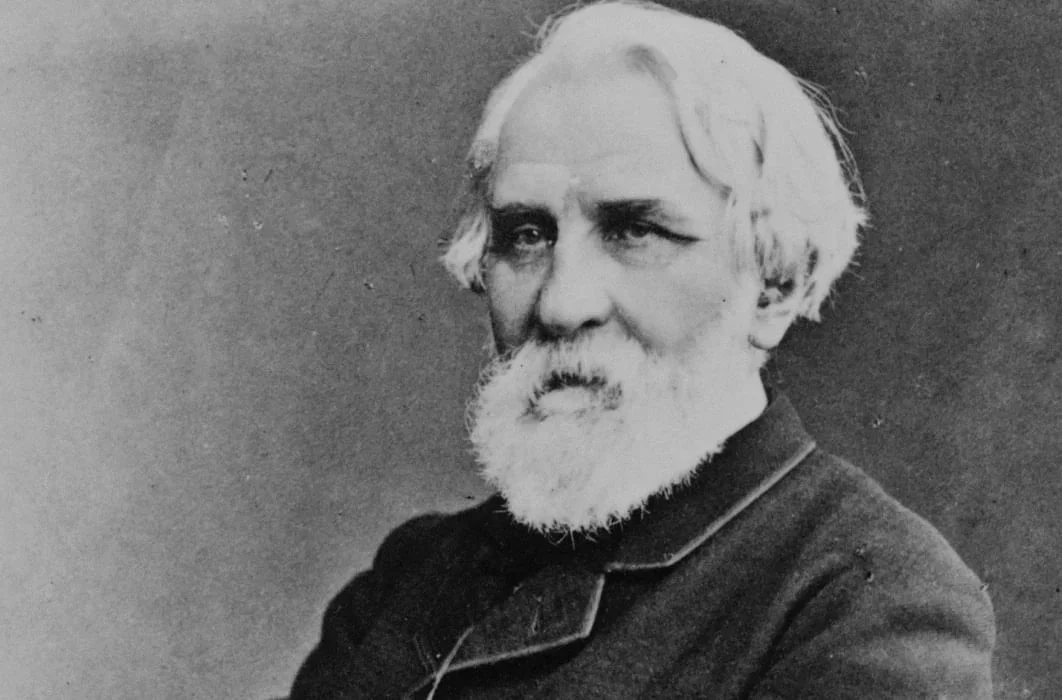

Тургенев И.С. «Фауст». Рассказ в девяти письмах. Эпиграф к рассказу

Сейчас редко бывает день, когда представители «русского мира» не заявили бы, как они бросили вызов «коллективному миру» Запада. Или, наоборот, как Запад бросил вызов «русскому миру». Заявления эти идут и с самых высоких трибун, и от тех, кто являет собой тот самый «глубинный народ».

«Отучим мы детей наших от инстаграмов (запрещены в России как экстремистские — ред.) и хэллоуинов, не пройдут западные свободы в наши родные края», — так уверял на днях один знакомый забайкальский чиновник.

Понятно, что, говоря про Запад, имеют ввиду не географию и даже не политику, а нечто куда более сущностное, нематериальное и лишь интуицией русского человека понимаемое. Нечто такое, с чем категорически не по пути русскому человеку. Лучше всего этому «нечто» соответствует понятие культуры.

Наверное, самая прижившаяся за последнее столетие характеристика западной культуры — «фаустовская». С известной подачи Освальда Шпенглера она стала практически синонимом «западности». Фаустовское начало в культуре — это практика самоисследования, самоиспытания, движения к невыразимому. Нет ставки на неподвижные «скрепы», нет неизменных форм мысли и бытия. «Всё преходящее есть только подобие», — пишет в своём «Фаусте» Иоганн Гёте. Но зато — очарованность бесконечным, безграничным пространством, где затерявшийся индивид надеется, на свой страх и риск, отыскать некое откровение. Обратная сторона — одиночество, внутренняя заброшенность и одновременно — тайное сострадание, которое может испытать только одиночка к себе подобным.

Из одиночества прорастает личная культура размышлений, экзистенциальных максим, утопических проектов и встревоженной совести.

В общем, принципом и признаком фаустовского, западного бытия является рефлексирующий субъект, устремившийся в пространственную бесконечность, успешно внедрившийся в неё и теперь не знающий, что ожидать от всего этого.

Ответ на вопрос том, почему русский мир фаустовскую культуру не приемлет, отталкивает от себя как искушение и запретный морок, можно поискать в тургеневском рассказе «Фауст».

Понятно, что речь пойдёт о любовной истории, — это же русская классика, Тургенев. Несколько необычный, смещённый треугольник: он, она и её мать. И необычное для русской классики присутствие мистического элемента.

Рассказ пророческий, визионерский, персонажи символичны. И озвучиваются через них вопросы, неразрешённые и теперь. Что есть воображение, свобода? Почему логика свободы противна логике долга? Почему страх оказывается сильнее, чем воля к раскрытию чувств? Почему долг и страх идут рука об руку?

Победа долга и страха над свободой — это что, такой характерно русский расклад вещей?

Каждый читатель делает свои выводы. Но мне, тоже как читателю, некоторые возникшие идеи интересно выставить на обозрение. И чёрт с ним, со спойлерством.

Как только в русском мире чья-то душа осмеливается расправиться и пожелать свободы, так сразу выходит на сцену призрак карающей и запрещающей матери, «родины-матери», и несёт с собой болезнь и безумие. К несчастью, русский человек быстро пасует перед такими призраками и напрочь отказывается от свободы.

Русский вариант гётевского «Фауста»: герой не выходит дальше первой части этой драмы и после гибели своей Гретхен уходит «в монахи», — его самоиспытание закончено, едва начавшись. Он склонился перед запретом на воображение и чувство. Вместо того, чтоб ненавидеть инквизицию, — ненавидит себя и свою волю к свободе.

Какой-то особый вид проклятия для «русского мира»: инквизиция — это норма, а свобода — беда и опасность.

В конце концов, отказ от фаустовской мятежности превращается в некий отечественный культурный геном. И представитель «русского мира» вовсе теряет склонность к тому, чтоб мыслить и чувствовать вне системы, что задана недремлющей «родиной-матерью». С равнодушием, а то иногда с недовольством и презрением смотрит он на проносящиеся перед ним утопические замыслы и рождающиеся из них трагедии. Зачем вы тревожите меня? Зачем искушаете тем, что сами не можете отчётливо определить? Что делать мне с вашей свободой и бесконечностью? Разве за ней не следует наказание?

В матрице «русского мира» как отпечаталось заключительное слово тургеневского героя из «Фауста»:

«Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь — тяжёлый труд. Отречение, отречение постоянное — вот её тайный смысл, её разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чём следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща…»

Впрочем, не только это можно обнаружить в русской матрице. В конце концов, тот же Тургенев создал и образ Рудина.