Право на произвол

В основе репрессивных практик российского государства лежит делегированное его представителям «право» отменять право в своей зоне ответственности

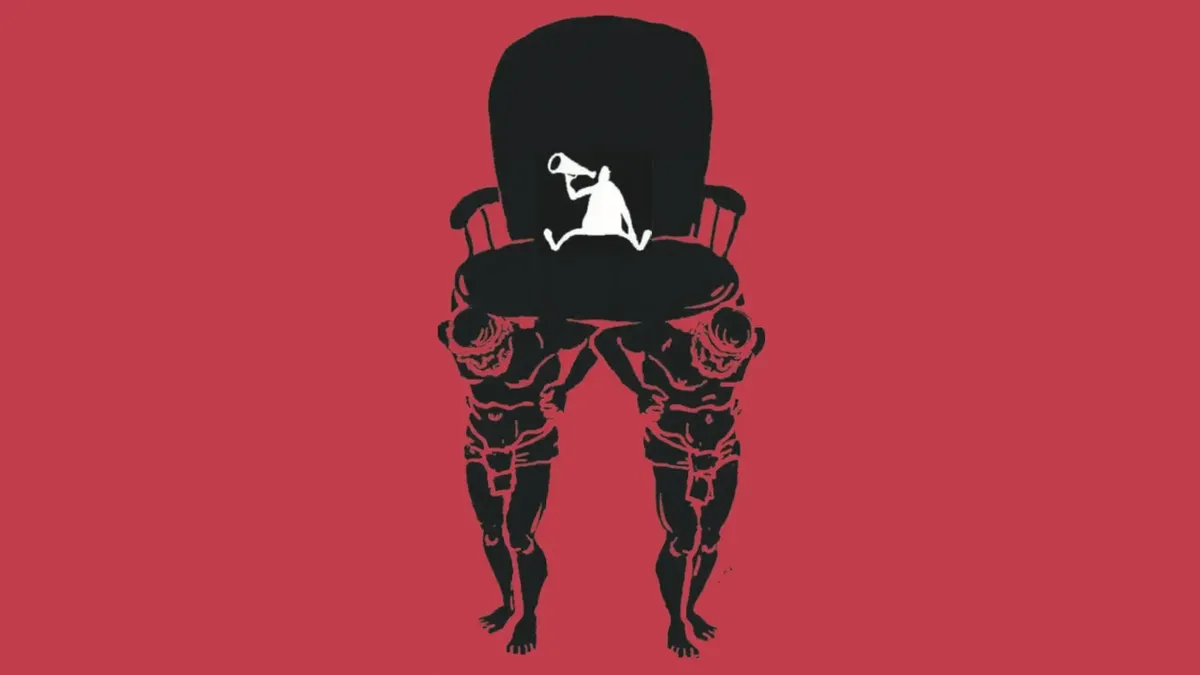

Петр Саруханов / «Новая газета»

Исходное неравенство

На третьем году специальной военной операции, само обозначение которой подчеркивало предполагаемую скоротечность этого предприятия, президент, патриарх, а за ними высокопоставленные чиновники администрации, не говоря уже о пропагандистах, начали использовать применительно к событиям в Украине слово, которое всем остальным употреблять категорически запрещено — под угрозой неподъемного штрафа.

Quod licet Jovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, не позволено быку) — на этом принципе исходногонеравенства основывается действие «машины тоталитаризма модернизированной» (МТМ). В точке исключения/привилегии право соскальзывает в групповую этику «понятий», о которых мы еще поговорим особо, и подменяется неправом.

Равенство — чисто правовой принцип. Это изобретение цивилизации: в природном порядке вещей оно не встречается. Впервые равенство было закреплено, вероятно, в виде института гражданства Римской империи, которое предоставлялось и всем свободным жителям присоединенных провинций независимо от этнической, языковой и религиозной принадлежности.

Но в V веке Рим пал под натиском варварских племен, каждое из которых знало только собственную иерархическую этику. Чтобы вновь дозреть до идей равенства и права, бывшим варварам понадобилось еще больше тысячи лет. То, что получилось в результате постепенного проникновения равенства и права в общественную (политическую) жизнь, и называется (европейской) цивилизацией.

Историческую Россию мы можем отнести к европейской семье по признакам былых образования, науки или манер, но по главному критерию — степени проникновения в ее политическую жизнь начал равенства и права — здесь скорее «Азия».

Хотя и с присутствием некоторого значимого слоя «европейцев», которые время от времени предпринимают попытки вырвать страну из ее «колеи» и перетащить на «столбовую дорогу». До сих пор все эти попытки в конечном счете терпели неудачу: власти, сменяя друг друга, неизменно возвращали государство к архаике иерархии и неравенства, извлекая из этого выгоды для себя.

Эксперт в области институциональной экономики Александр Аузан, рассуждая о возможности перехода с низкой траектории экономического роста на высокую, которая была упущена в СССР в 1991 году, выделил в качестве одного из условий такого скачка «создание законов для себя с распространением на других — вместо создания законов для других с написанием для себя исключений». Это то, что пытался сделать Горбачев, однако уже режим Ельцина пошел по пути предоставления привилегий. В путинской России прием исключениялег в основу «диктатуры закона» — так в феврале 2000 года в открытом письме избирателям тогда еще кандидат в президенты Владимир Путин переиначил формулу «правового государства» (Rule of Law), которая изначально, еще на интуитивном уровне, его не устраивала.

Избирательное право-не-применение

Что такое «диктатура закона» в действии, было вскоре явлено на примере «дела ЮКОСа». Ходорковскому* и Лебедеву вменялось использование схемы минимизации налогов, которую наряду с ЮКОСом использовали очень многие компании и которая на тот момент считалась вполне законной. В научных и публицистических комментариях по «делу ЮКОСа» впервые, во всяком случае, с такой отчетливостью, стал использоваться термин «избирательное правоприменение», который затем закрепился и в анализе многих других ситуаций неправа.

Формула «избирательного правоприменения» неплохо выполнила свою аналитическую функцию, но ее стоит расшифровать детальнее, для чего мы подчеркнем два момента.

-

Во-первых, механизм избирательного правоприменения используется всегда задним числом — когда некие типовые действия уже совершены, причем открыто, целым рядом лиц.

-

Тогда, во-вторых, оказывается важным не только применение, но и избирательное неприменение той же нормы к другим, что тождественно созданию для этих других исключения, которое, впрочем, тоже может быть в любой момент отозвано.

23 апреля 2024 года на рабочем месте в Министерстве обороны был задержан и в генеральской форме доставлен в суд для заключения под стражу Тимур Иванов — замминистра Сергея Шойгу, который курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением, отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов МО. Иванову сейчас инкриминируется получение взятки в особо крупном размере — пока неясно, будет ли предъявлен и в каком объеме состав хищения, но никто не сомневается, что размер этот — ну о-очень крупный.

После смещения Путиным Шойгу с поста министра обороны стало понятно, что «дело Иванова» преследовало цель подготовить эту отставку и назначение нового министра. А что же делал Тимур Иванов предшествующие лет двенадцать, начиная с работы в правительстве Московской области при губернаторе Шойгу? Он вел напоказ роскошную жизнь и с 2019 года неоднократно попадал в поле зрения журналистов-расследователей, которые, как могли, обнародовали все, что теперь, видимо, составит «начинку» его уголовного дела. Все это время он, отнюдь не скрываясь, прекрасно себе жил и действовал в некоей зоне исключения, оставаясь недосягаемым для российского правосудия.

Сколько еще больших и маленьких «ивановых» живет и действует в этой (не такой уж «слепой») зоне, каков их совокупный достаток и с кем они им делятся, сказать сложно, но все понимают, что это не из ряда вон выходящий случай, а система, обладающая свойством некоей собственной «понятийной» нормативности.

Норма права не содержит в себе механизм собственного применения — социологи используют термин «мобилизация права». Правоприменитель, оказавшись перед ситуацией, которая описана диспозицией нормы, должен ее мобилизовать, то есть запустить формальный процесс: зарегистрировать заявление, составить и передать в суд протокол, возбудить дело, наложить арест на счет и т.д. Но на практике он может этого и не сделать, чему бывает множество причин: от особенностей учетных показателей ведомства до получения взятки или проявления милосердия.

В СССР возбуждение уголовного дела и арест члена КПСС, а тем более представителя так называемой номенклатуры, должны были согласовываться с партийными органами соответствующего уровня — это нигде в законе не записанное правило было, по крайней мере, артикулировано во внутренних документах и всем известно.

Нынешняя зона исключения/привилегии устроена сложнее: правоприменитель должен сам знать (узнать, угадать), какая у данного объекта его внимания и потенциального действия нормы «крыша», и сообразовать с этим свое решение, чтобы ему самому «не прилетело».

В таком контексте прием исключения негативен: правоприменителю делегируется не столько право что-то сделать, сколько право не делать что-то, к чему обязывает более общий формальный закон. В случае с Тимуром Ивановым — это «право» не возбуждать до специальной отмашки дело, хотя все признаки преступления налицо, а на более низком уровне этому соответствует «право» не возбуждать элементарные бытовые дела по заявлениям граждан (например, с целью вымогательства взятки) или «право» расследовать политическое убийство таким образом, что виновные не будут найдены и привлечены к ответственности.

Протухший «легизм»

Начало специальной военной операции в феврале 2022 года обозначило рубеж, за которым одного только механизма избирательного правоприменения/неприменения для «машины тоталитаризма» оказалось недостаточно.

МТМ представляет собой перевернутую, по сравнению с классической, пирамиду, где вершину образует не законодатель, принимающий законы в видах общего блага, а полицейские (в том числе надзорные) органы. Именно им реальный центр власти, находящейся вне контура МТМ, адресует неявный «сигнал» на ужесточение репрессии, а законодатель оперативно подгоняет потребные «поправки» — в данном случае в виде в первую очередь принятых уже 4 марта 2022 года статей 207.3 УК и 20.3.3 КоАП РФ — соответственно о «фейках» и дискредитации Вооруженных сил. При этом суды, включая Конституционный, занимаются тем, что юристы называют «заранее обещанным укрывательством»: закрывают глаза на очевидные нестыковки в квазиправовой практике репрессий.

До нынешнего (относительно растянутого) рубежа правоприменители, в первую очередь судьи, могли объяснять сами себе (как той совести, которая приходила по ночам к Незнайке) собственные неправовые решения с помощью концепта легизма: «закон суров, но это закон». Умножение и ускорение репрессивных практик вывело их за пределы легизма: теперь приходится выбирать не между применением/неприменением нормы к подпадающему под нее случаю, а применять ту норму, которая по признакам юридического состава с ним вообще не совпадает, и часто выносить на этом основании приговор к реальному и длительному лишению свободы.

-

Алексей Горинов, высказавший на совете муниципальных депутатов мнение о неуместности конкурса детских рисунков в период СВО (7 лет лишения свободы в июле 2022 года), вообще не распространял никаких сведений о «вооруженных силах».

-

Врач Надежда Буянова, в отношении которой есть только показания мамы малолетнего пациента, не распространяла сведений «публично», она вообще их не распространяла, а высказала мнение, то ли правильно, то ли неправильно понятое «потерпевшей».

-

В деле Беркович и Петрийчук нет признаков оправдания терроризма, и никакой экспертизы (тем более «деструктурологической») тут не требуется — судьям, раз за разом продливавшим им содержание под стражей, это было ясно и так.

Такое натягивание «совы на глобус» не может не порождать, по крайней мере у судей, когнитивный диссонанс, но вместе с тем имеет системный, если не сказать массовый, характер. Каких-то увольнений из системы мы не наблюдаем — следовательно, правоприменители научились, не прибегая к протухшему «легизму», как-то с этим справляться. Представляется, что для этого судьям приходится выходить из правового поля в поле (групповой) этики, оперируя неопределенным концептом «предательства»: обвиняемые заслуживают кары не по закону, а как «предатели», в свою очередь, они сами, надлежащим образом применив надлежащий закон, оказались бы предателями по отношению к «своим» — следователям, прокурорам, судейскому начальству, коллегам, послушно делающим то же самое, «стране».

Отмена права всегда влечет отмену равенства: все граждане (отнюдь не только обвиняемые и подсудимые) теперь делятся на «правильных» и «неправильных».

Ponyatia

Легизму, который сводит право к корпусу писаных норм, противостоит социологический подход, считающий правом не все, что утверждено в надлежащем порядке и записано в нормативных актах, а лишь то, что фактически действует. Мы расширим этот взгляд, уточнив: действует, притом с известным оттенком нормативности, не только то, что записано, но и то, что формально никем не утверждено и чаще всего нигде не записано, но существует неким иным образом. Это то, что в современном русском языке при попытках описать соответствующую область явлений мы называем «понятиями».

Вряд ли можно точно указать, когда этот термин вошел в общепринятый словарь дискурса о власти, причем скорее в негативном ключе, когда утверждается, что власть «поступила не по понятиям». Момент придания изначально блатным «понятиям» такого расширительного толкования — скорее всего, 90-е годы, место — вероятней всего, «бандитский Санкт-Петербург», дотошно описанный журналистом и писателем Андреем Константиновым.

От классического рода — видового «понятия» как термина, используемого в логике, «понятия» отличаются тем, что там по смыслу существительное, восходящее к платоновским идеям и средневековым универсалиям, а тут скорее отглагольная форма, в основе которой лежит сам процесс «понимания». Исполнителям необходимо быть понятливыми, тем более что авторитет, занимающий более высокое положение в иерархии и чаще всего известный только посвященным, может перетолковывать понятия(как и в тюремном мире) достаточно вольно.

Понятийные связи и компетенции, основывающиеся на исключениях из правил, не артикулируются, не выявляются без специального анализа, и их крайне сложно объяснить тем, кто не погружен в соответствующую среду. При переводе на другие языки предпочтительно использовать кальку: Ponyatia.

Но что бы ни происходило за кулисами правоприменения, публично президент (например, отвечая на вопросы, касающиеся конкретных кейсов на разного рода встречах), а вслед за ним судьи и другие правоприменители повторяют, как мантру: «Суд разберется, нельзя оказывать давление на суд». Оставаясь в правовом поле, возразить против этого нечего. Но чем дальше, тем очевидней становится лукавство такой позиции: все понимают, что в России закон сегодня — далеко не единственный и не главный регулятор «правоприменительной практики».

Показателем этого является весьма низкий уровень доверия к суду на фоне высокого доверия к президенту и «силовым структурам»: граждане не только отлично понимают, кто на самом деле принимает решения, но, по-видимому, и оказывают предпочтение административному порядку их принятия перед нормативным. Здесь правовой режим начинает смещаться в сторону чрезвычайного положения, которое, впрочем, нет нужды объявлять формально: медийная часть МТМ (а «модернизированность» нашей машины выражается в том, что она одновременно функционирует и как медиа) продолжает демонстрировать картину «правосудия», хотя она становится все более истеричной, а судей с экрана телевизора теснят вооруженные бойцы Росгвардии, с криками ломающие двери в квартиры неугодных режиму.

«Двойное государство» Френкеля

Центральная власть реализует свои функции (работают ли они на благо общества или на благо только самой власти) двумя способами: нормативно — путем создания правил или административно — с помощью индивидуальных распоряжений. Для российской «вертикали власти» предпочтителен административно-командный порядок управления, но регулировать сложные социальные процессы, в том числе методом репрессий, в ручном режиме из единого центра невозможно. Власть вынуждена делегировать дискреционные (включающие элементы усмотрения) полномочия должностным лицам — делегатам(буквально — назначенным).

Сам по себе такой процесс уже нормативен, но его нормативность не совпадает с тем, как власть распределена на разных этажах права и правоприменения официально — начиная с Конституции (в которой, например, нет такого органа, как «администрация президента») и заканчивая ведомственными инструкциями, например, регулирующими должностные права и обязанности сотрудников ФСИН. В этом зазоре и появляется неправо.

Вводя этот термин, мы старались подчеркнуть, что неправо, имеющее отчасти нормативный характер, неспособно функционировать отдельно от права: оно его тень, работает всегда под его прикрытием, им оперируют чаще всего те же самые должностные лица, которым, однако, негласно делегировано «право» подсоединять к правовым нормам антиправовые практики.

Немецкий правовед Эрнст Френкель, практиковавший и преподававший в Веймарской республике Германии и вынужденный покинуть ее в 1938 году, уже в 1941-м выпустил в США книгу «Двойное государство», где описал избирательное правоприменение/неприменение в Германии 30-х годов: «Когда юстиция больше не может осознать, что такое закон, она подвергается опасности вогнать саму себя в зависимость от не-законов».

Двойное государство, по Френкелю, — такое, в котором нормативное государство (Normenstaat) действует параллельно с дискреционным «государством мер» (Massnahmestaat), то есть здесь применяются в одних случаях законы, а в других — «не-законы». Социал-демократ Френкель объяснил эту двойственность вполне с марксисткой точки зрения: «Немецкий капитализм нуждался не в унитарном, а в двойном государстве, произвольном в политическом измерении и рациональном в экономическом» (выделено мной. — Л. Н.).

У нас режим СВО потеснил «нормативное государство» уже и в сфере гражданского права: от захвата активов покинувших РФ иностранных компаний власть перешла к переделу собственности внутренних правообладателей, отдавая предпочтение «патриотам»,

коснулся этот подход и права интеллектуальной собственности (какие последствия это будет иметь для экономики — не предмет нашего анализа).

Нам важно увидеть, что применением права и неправа заняты одни и те же структуры (но не всегда одни и те же люди: так, уголовные дела с политической подоплекой обычно попадают на рассмотрение к судьям, специально отобранным из более широкого их состава). В первом случае решение принимает «нормативное государство», во втором — дискреционное «государство мер». «Правоприменитель» (кавычки, так как в такой ситуации он применяет не только право) в одних ситуациях мобилизует закон, а в других — причем с точки зрения нормы точно таких же — его «демобилизует».

Теперь важно понять, от кого и каким образом он получает эту компетенцию.

Судейская мантия и казакин мушкетера

Здесь надо внимательней взглянуть на тех, кого до сих пор мы видели только в одной плоскости — как «правоприменителей». Обычно (хотя не всегда) это должностное лицо, обладающее властью, но двойным, гибридным статусом. Например, судья в легальном статусе действует как государственный орган и легист. А каков его статус в тот момент, когда он целенаправленно мешает защите представлять доказательства по делу? Готовясь вынести приговор, он остается, несомненно, носителем государственной власти, но эта власть уже не в сфере права, а в структурах неправа, где действуют иные, понятные ему, а нам только отчасти, нормы и скрытые компетенции.

До и после Второй мировой войны Френкель вел полемику с Карлом Шмиттом, который обосновал теорию «чрезвычайного положения», полагая его в истории не исключением, а правилом, и дал определение суверена, которое нам тут очень пригодится. Суверен, по Шмитту, — не тот, кто устанавливает право, а тот, кто может в любой момент его отменить, введя чрезвычайное положение. Вот эту прерогативу отменять право, то есть «право» на произвол, «двойное государство» или (у нас) МТМ и делегирует «правоприменителям» — каждому на своем уровне.

Суверен волен отменить любую норму. В 2020 году так было инициировано внесение изменений в Конституцию РФ, фактически отменившее действие ряда норм ее главы 2, для чего, согласно заключительным положениям Конституции, требовался особый и весьма сложный порядок. Чтобы придать этой акции неправавидимость права, пришлось прибегнуть к очень замысловатой процедуре, которая, однако, никого не ввела в заблуждение: решение принял и провел в жизнь «*суверен»,* который делегировал с этой целью свои полномочия Федеральному собранию, Конституционному суду и даже в форме нигде не предусмотренного «всероссийского голосования» — «народу».

В массе же случаев решение об исключении касается конкретных ситуаций и отдельных персон. Суверенможет (пользуясь судебной терминологией) принять к производству любой кейс, но большую часть своей компетенции он перепоручает делегатам. Сложность делегатуры в том, что наряду с позитивным и формальным описанием своих официальных функций делегат получает никак не зафиксированное, но подразумеваемое право делать исключения и не применять закон. Описать все такие случаи исчерпывающим образом означало бы вернуться к норме, но это не только нежелательно, но и нереально.

Александр Дюма в мушкетерских романах описывает реально существовавшую практику выдачи королем в абсолютистской Франции lettres de cachet — так называемых писем с печатью, содержавших предписание о заключении под стражу, но на месте имени арестуемого оставлялся пробел — обладатель королевского письма был уполномочен самостоятельно вписать любое.

Административные аресты, применяемые к представителям оппозиции «за сопротивление сотрудникам полиции» или «нецензурную брань» — для острастки или как прелюдия к заключению под стражу по уголовному делу, — по сути, тождественны lettres de cachet.

На таких протоколах как бы заранее поставлена печать суда, который закроет глаза на отсутствие доказательств и любые нарушения процедур.

Предметом делегирования оказывается произвол, но в то же время это не совсем произвол, так как устойчивая практика превращается в своеобразную норму. Она заранее известна даже тому, кому грозит арест, хотя нигде и не записана.

С другой стороны, латентное право на произвол оказывается для делегатаобязанностью, невыполнение которой грозит ему большими неприятностями, чем нарушение общеизвестной нормы. Исполнить эту обязанность он должен, ориентируясь на свое понимание воли суверена и ближайшего к себе вышестоящего делегата — например, для судьи это председатель суда.

Впрочем, в том деле, которое судья получил в оформленном виде, уже назван будущий осужденный, ему надо взять на себя только мобилизацию/демобилизацию УК или КоАП, ссылка также уже есть в обвинении. В этой схеме судья — фронтмен, запрограммированный робот в мантии.

Специальные невоенные операции

В книге «Люди Путина» (Putin's People) британская журналистка Кэтрин Белтон, долгое время работавшая московским корреспондентом Financial Times, тщательно, насколько это вообще возможно, прослеживает раннюю биографию Владимира Путина и тех, кто впоследствии составил его команду. Она приходит к выводу, что принцип исключения из закона глубоко укоренен в образе мысли сотрудников спецслужб: специальная операция, не легализуемая, но освящаемая интересами государства, как бы вводит режим чрезвычайного положения, но точечно — лишь в отношении участников и фактических обстоятельств ее проведения.

Государство, на которое работает специальный агент, фактически наделяет его полномочиями «суверена» для реализации конкретной задачи, а предметом делегатуры становится часть государственного суверенитета, понимаемого, по Максу Веберу, как монополия на легитимное насилие. Это общемировая практика, но проблема в масштабах ее, в том числе внутреннего, использования.

Режим «специальной операции» в целом характерен для многих действий российской власти, которые готовятся втайне и не обсуждаются ни с представительными органами, ни в публичной сфере в целом.

Важным орудием террора становится парамилитарное насилие в диапазоне от обливания фекалиями до избиений и убийств. Практика укрывательства, которая понятна исполнителям таких акций заранее, превращает разного рода «наших», православных активистов, казаков, как и заключенных, которые используются для издевательств над своими товарищами, также в своего рода правоприменителей, получающих в этих сборках lettres de cachet.

«Голая жизнь» и ее перспективы

Классическая правовая теория исходит из того, что общедозволительный порядок (все, что не запрещено, разрешено) действует в частном праве для граждан, а разрешительный (все, что не разрешено, запрещено) — в публичном, для должностных лиц, позволяя им совершать только те действия, которые прямо предписаны. Созданный в России режим перевернул и этот порядок: особые полномочия на отмену права спускаются вышестоящими в виде занимающего определенную позицию делегата, покрывая практически карт-бланш любые его действия.

Впрочем, и «понятия» все больше остаются в прошлом: террор как высшая стадия тоталитаризма переворачивает эту страницу и лишает опоры любую нормативность. Исключающего норму чрезвычайного положения становится слишком много — как и субъектов, имеющих «право» отменять право де-факто.

Едва ли центральная власть сохраняет возможность в полной мере управлять этими процессами, пример чего явил мятеж Евгения Пригожина. Но в сложившейся ситуации состояние террора устраивает суверена. Положение всех подданных, не исключая должностных лиц самого высокого уровня, но исключая его самого (а может быть, и нет), оказывается тем, что Джорджо Агамбен, следующий логике Шмитта, но с обратным знаком (он левый), называет «голой жизнью» по образцу концлагеря: кто угодно может сделать с кем угодно что угодно.

Здесь Россия вплотную приближается к «естественному состоянию войны всех против всех», которое Томас Гоббс (чьей традиции следуют Шмитт и Агамбен) считает, впрочем, исходной точкой «общественного договора», посредством которого бывшие аборигены, становясь гражданами, учреждают государство.

Текст вышел в № 11 журнала «Горби».