Нефальшивая нота незамеченного поколения

О сборнике эмигрантов первой волны «Обреченные на роль любую», вышедшем в издательстве Éditions Tourgueneff

Фото: East News

Во французском издательстве Éditions Tourgueneff вышел сборник «Обреченные на роль любую» — стихи младшего поколения эмигрантов первой волны. Составил сборник Рома Либеров* — и выходит книга спустя два года после спродюсированного им альбома «После России», полностью состоявшего из песен на тексты поэтов, которых эта первая волна эмиграции выплеснула за границу. В сборнике много имен тех, чьи слова не звучали в альбоме, и стихи выбраны тоже другие — а общее между альбомом и сборником одно: звучание, одинаково взятая «парижская нота». И звучание этой ноты много что может сказать не только и не столько о тогдашней волне эмиграции, сколько о сегодняшней — по подсчетам Либерова, шестой.

Среди 36 имен, перечисленных в содержании, широкому читателю что-нибудь скажут от силы три, в лучшем случае четыре. Остальные — достояние пыльных архивов и копающихся в них специалистов-филологов. На обладателях этих имен давно стоит клеймо «незамеченного поколения» — с тех пор, как один из представителей этого поколения, Владимир Варшавский, выпустил в 1956 году книгу с таким названием.

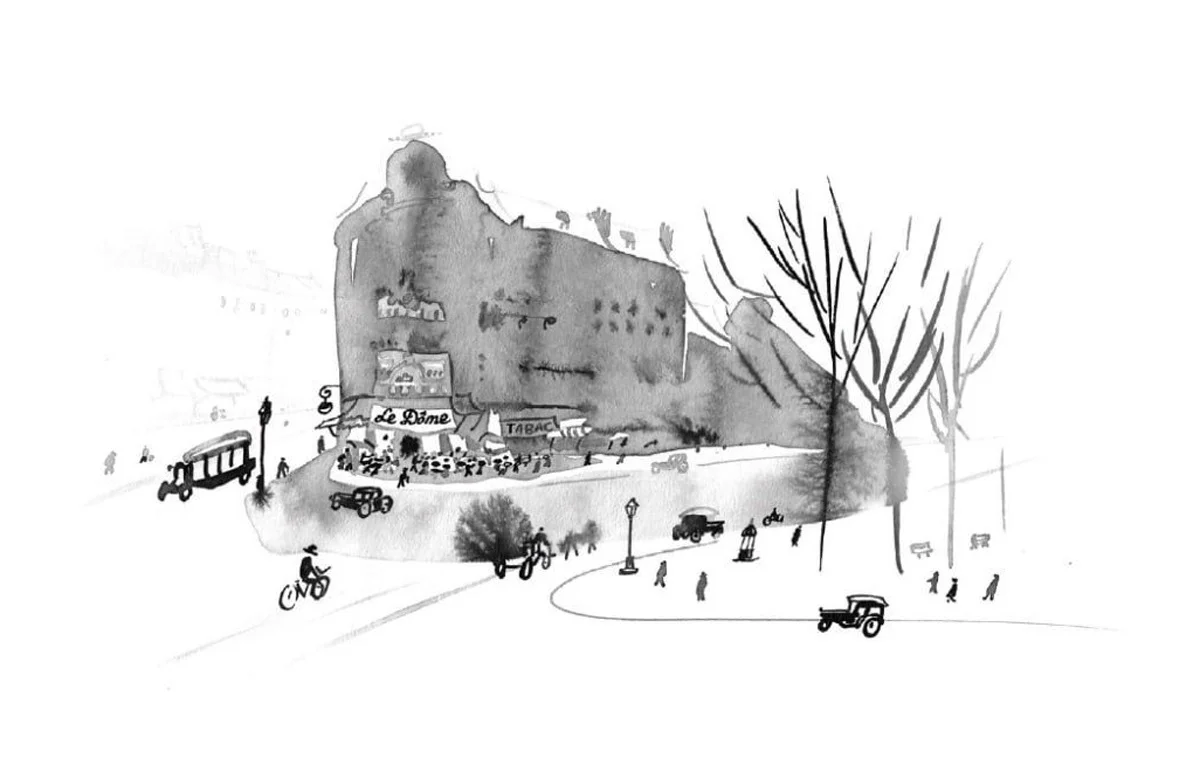

«Незамеченными» оказались обитатели того, что принято называть русским Монпарнасом: уехавшие от революции русские эмигранты, проводившие вечера в парижских кофейнях, создававшие там литературные кружки и спорившие о русской словесности, своих стихах и о смысле своей жизни в изгнании.

Но к «незамеченному поколению» относятся не все литераторы-эмигранты и не все монпарнасцы: по крайней мере, Георгий Иванов или Ходасевич, или тем более Мережковский, Гиппиус, Набоков — все они ко времени отъезда уже сделали себе имена и имели авторитет. А вот те, кто был младше мэтров, кто уезжал, будучи подростком, уже достаточно взрослым, чтобы принадлежать к русской культуре, но еще недостаточно зрелым, чтобы сформировать внутри этой культуры собственный голос и имя, — вот эти и оказались незамеченными.

Причем, по комментарию Либерова из предисловия к сборнику, незамеченными «дома в России, конечно». Они изо всех сил старались продолжать писать по-русски — и остаться в литературе, в памяти и в жизни страны. Удалось это немногим — частично потому, что их очень старательно стирала отовсюду литература советская, а частично потому, что сама манера их письма не предполагала масштабности: поэзия молодых эмигрантов (особенно последователей направления «Парижская нота», которое проповедовало максимальную простоту и аскетизм) — это всегда замкнутость и аутичность. Это всегда разговор вполголоса — как с соседом по столику в кофейне. И понятно, что такая интонация не может быть услышана и понята массово.

В своей книге о монпарнасских поэтах Владимир Варшавский сказал, в частности, так: «Социально это были какие-то тени, «живые трупы». Их столик всегда казался отделенным от всех остальных невидимой чертой. Обломок другой планеты, перенесшийся через невообразимое расстояние». В своих стихах они тоже во многом были «живыми трупами»: тема смерти — основная и для их поэзии вообще, и для текстов, которые вошли в новый сборник (вне зависимости от того, принадлежали отобранные авторы к траурной «Парижской ноте» или, допустим, к оппонировавшему ей «Перекрестку», гораздо более энергичному). Самый наглядный пример — первое же стихотворение Георгия Адамовича, открывающее сборник:

*«Когда мы в Россию вернемся… о, Гамлет восточный, когда? —

Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,

Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,

Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем.

Больница. Когда мы в Россию… колышется счастье в бреду,

Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду <…>.

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.

Когда мы в Россию вернемся… но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.

Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь».*

Больница и похороны как синоним возвращения — и это притом, что, по воспоминаниям того же Адамовича, тогдашние эмигранты десятилетиями сидели на чемоданах в уверенности, что режим вот-вот падет. В остальных стихах похороны в разных своих проявлениях тоже появляются постоянно — и как данность (с тем подтекстом, что поэты уже как бы ведут загробную жизнь), и как перспектива возвращения, причем возвращения буквального: эмигранты той волны собирались возвращаться в ту Россию, которую они оставили в прошлом, до революции.

И в этом, наверное, главное отличие тогдашних уехавших от сегодняшних: сегодняшние прекрасно понимают, что как было — уже не будет, что ориентироваться на Россию периода «как хорошо мы плохо жили» нельзя и что отстраивать страну придется с абсолютного нуля.

То есть новая волна ориентирована не на прошлое, а на будущее — и это делает ее лирику по большей части гораздо более жизнеутверждающей.

Сегодняшнего читателя поэзии темой смерти вряд ли удивишь — какие поэты вообще могут обойтись без «Скончаться. Сном забыться. Уснуть и видеть сны», особенно на фоне «унижений века» и особенно сейчас, когда тема смерти стала для госавторов коронной и коронованной? Но для эмигрантов — от первой волны до сегодняшней — смерть действительно является принципиально важным элементом творчества: она звучит в стихах, даже если не называется напрямую, она диктует подбор художественных средств. Точнее, чаще всего их почти полное отсутствие: уже названная «Парижская нота» прямо проповедовала отказ от любых формальных усложнений ради этой самой последней предсмертной прямоты и простоты.

Поэзия их была такой, как писал о ней Адамович: «Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «белого» и «черного», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии!»

Те стихи, которые вошли в сборник, сделаны как раз из «столов и стульев»: они максимально простые, где-то примитивные, и из-за этого рискуют снова пройти мимо привыкшего к формальной сложности и воспитанного, допустим, на рэпе сегодняшнего читателя, то есть опять оказаться незамеченными. Риск этот повышается в несколько раз с учетом того, что стихи в сборнике по большей части маленькие, почти каждое не больше двух строф (это тоже общее звучание «парижской ноты», как будто для долгого дыхания уже не хватает воздуха), сборник тонкий и на вид малозаметный, никаких биографических справок об авторах в нем нет, и неоткрытые имена, скорее всего, для широкой публики так и останутся неоткрытыми.

Пробежавшемуся по строчкам читателю-неспециалисту (если только он не залезет любознательно в интернет) и до прочтения, и после вряд ли что-то будут говорить фамилии Терапиано, Червинской, Штейгера, Кнорринга, Иваска, Довида Кнута, Раисы Блох, Екатерины Таубер, Юрия Мандельштама, которому всю жизнь советовали сменить фамилию, но который упрямо так и остался «не тем Мандельштамом»…

И все-таки надежда на то, что их наконец заметят, есть. Во-первых, потому что их тексты даны в отличном параллельном переводе Насти Хохловой на английский (в другой версии сборника — на французский в переводе Поля Лекесна). Во-вторых, потому что интерес к этим именам теперь подпитан интересом к новой волне эмиграции, в том числе и к имени самого Либерова.

Ему, как и всем музыкантам, участвующим в его проектах, конечно, не грозит уже остаться незамеченным: они, как старшее поколение эмигрантов, успели взять с собой свою творческую биографию. Но вместе с ними из страны уехали сотни студентов и просто молодых профессионалов — и вот над ними как раз угроза стать «незамеченным поколением»-2.0 нависает серьезно. Тем важнее для читателей вспомнить о том, что делали и кем становились их предшественники.

А в-третьих, эта широкая аудитория, рискну предположить, по последней прямоте успела соскучиться — слишком большая накопилась усталость от вранья, от выморочности, от бизнесово-маркетинговых стратегий поведения. Может быть, это будет с моей стороны слишком широким обобщением, но думаю, что мы входим в то время, когда человеку снова нужен просто человек: искренность, надежность, разговоры по душам и вечные темы. Поэзия младших эмигрантов в этом смысле — то, что нужно.

Что касается «вечных тем», то смерть среди них не единственная, но главная, и все остальные, по сути, — только ее производные. Главной она становится для эмигрантов любого времени, видимо, просто потому, что опыт отъезда из всех доступных при жизни наиболее близок к опыту перемещения в мир иной: как при смерти, с собой невозможно забрать ни почти ничего материального, ни социального статуса; как при смерти, человек остается один на один с тем, что он из себя успел слепить к моменту отбытия. Понятно, что особенно актуальна эта аналогия была именно для первой волны «релокантов», которые, во-первых, были первыми, а во-вторых, теряли не только имущество и статус, но и связь с языком, с кругом общения, чаще всего с профессией, с культурной прослойкой и с самоидентификацией, то есть вообще со всем.

Релокантам шестой волны в этом смысле гораздо проще: связь с прежней жизнью помогает поддерживать интернет с зумовскими спиритическими сеансами. Тем не менее если послушать тексты песен тех, кто, например, регулярно работает с проектами Либерова, тема загробной эмигрантской жизни явно будет слышна и там: допустим, можно вспомнить «Страну дождей» Нойза МС*, которую он записал для фильма-концерта «Мы есть!», тоже созданного Ромой Либеровым и эмигрировавшими музыкантами:

*«В лужах столицы страны дождей

Вижу вновь свое отражение,

На земле, что была моей,

Давным-давно нет уже меня.*

*Сосны фильтруют Балтийский свет,

В желтой дымке лучи пульсируют.

Жизнь зачеркнуть буквой «Z»,

Но я новую срежиссирую».*

То же самое слышится в песне Монеточки*: «Это было в России — значит, было давно. // Это было в России — значит, было во сне». Жизнь во сне — довольно распространенный в стихах первых эмигрантов образ и тоже очевидная вариация на тему загробной жизни. Правда, у первых эмигрантов жизнью во сне становилась в основном жизнь за рубежом, а не на родине:

*«Над узкой улицей серея,

Встает, в который раз, рассвет.

Живем, как будто не старея,

Умрем — узнают из газет.

Не все ль равно? Бессмертья нет.

Есть зачарованность разлуки

(Похоже на любовь во сне).

Откуда ты протянешь руки,

Уже не помня обо мне».*

Лидия Червинская

Зацикленным на смерти «незамеченное поколение» было, видимо, еще и потому, что отлично осознавало перспективу своей будущей незамеченности — они знали, что будут забыты:

*«Не верьте обещаньям,

Что не забудут нас,

И голубым сияньям

Больших, но лживых глаз.*

*Земля — комочек пыли,

А небо — темнота,

Не буде на могиле

Ни розы, ни креста».*

Антонин Ладинский

Уравнение смерть = забвение — это фундамент, основа всех вошедших в сборник текстов. Над ней надстраиваются все остальные чувства, которые может испытывать потерявший всё человек: брошенность осиротевшего ребенка («Никто, как в детстве, нас не ждет внизу» Штейгера), абсолютное одиночество («Уйдем — и никто не заметит» его же) и обреченность на исполнение любой роли, которую дадут предлагаемые обстоятельства:

*«Выбиты судьбой из колеи,

Без надежды, мы болеем вслепую,

Внуки и сыны родной земли,

Обреченные на роль любую».*

Павел Иртель

Эта обреченность на любую роль была участью в большей степени первых эмигрантов, а не шестых — как я уже сказала и как разумеется само собой, наш технологичный век позволяет по крайней мере не отказываться от базовых критериев самоидентификации: от языка, от профессии, от круга общения. Он позволяет объединяться в группы, издательства, организации вроде We Exist! Foundation, проводить совместные концерты, снимать совместно кино и делать много такого, что не позволит новому поколению уехавших пройти по истории незамеченными.

И тем не менее очевидно, что обреченность на исполнение любых ролей — это проблема и для эмигрантов шестой волны.

В частности, никто из них — да, в общем, и никто из нас, оставшихся, — не знает, какую роль ему придется сыграть, когда «все вот это вот» наконец действительно кончится.

Большинство уверено, что именно им-то и придется выходить на авансцену, чтобы отстраивать новый театр после боевых действий, — и очень немногие готовы с мужеством «незамеченного поколения» прошлого века сыграть четвертый гриб во втором составе.

Я не психолог, но думаю, что виртуальные битвы уехавших и оставшихся, разгоревшиеся после февраля, — это не столько реальные моральные противоречия, сколько простое несогласие с распределением ролей: потеряв все и оказавшись выброшенным на берег с тонущего корабля, в любом случае начинаешь искать хоть какое-нибудь «зато», которое сможет объяснить, почему ты выжил.

Многие, как и век назад, верят в то, что на плечи эмиграции возложена миссия сохранения русской культуры — и это наверняка во многом правда. Только при этом нужно перестать бесконечно хоронить ту русскую культуру, которая осталась в России, как это делает с невероятным упорством каждая из эмиграционных волн. Еще хорошо бы на всякий случай помнить о том, как сложилась судьба некоторых первых эмигрантов: ненавидя режим, отнявший у них родину, многие оказались готовы приветствовать любых его оппонентов, включая Гитлера. С учетом последних событий этот печальный опыт лучше бы не забывать вообще.

И вот еще чему можно поучиться у «незамеченных»: думая поначалу о себе как о миссионерах и хранителях русской культуры, они десятилетиями были замкнуты исключительно на себе и своем сакральном положении — и именно поэтому во многом оказались забыты. Только к сороковым и послевоенным годам, когда не осталось никакого русского Монпарнаса, они поняли, что и для них самих, и для России полезнее не аутичная сосредоточенность на себе, а, условно говоря, нефальшивое созвучие «парижской ноты» с Парижем, русскости с мировым контекстом — сонастройка с мировой культурой.

Чтобы не остаться незамеченным, сонастраиваться нужно, видимо, и теперь — так, как делают его многие эмигранты «старшего поколения» шестой волны, как делают его создатели фондов, издательств и благотворительных организаций и как делает его Рома Либеров со своими поэтическими проектами.