«Моя позиция — это позиция Солженицына: волкодав прав, людоед — нет»

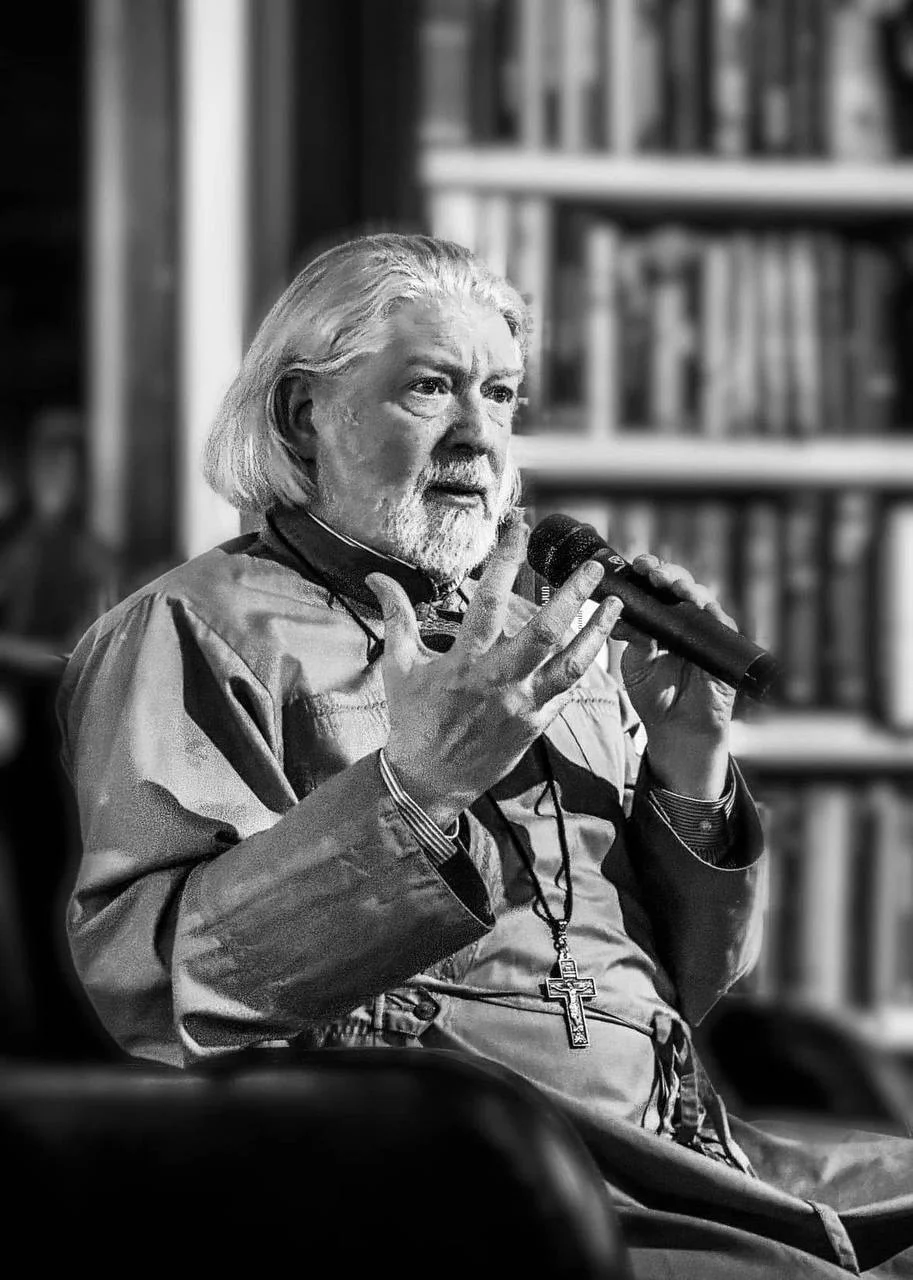

Интервью философа-богослова отца Андрея Кураева*, которого лишили сана, объявили «иноагентом», а теперь еще и не пустили в Грузию

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КУРАЕВЫМ АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КУРАЕВА АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.

В начале февраля грузинские пограничники отказались впускать в страну российского богослова Андрея Кураева*, который 5 февраля должен был выступить в Тбилиси с лекцией об истории церкви XV–XVI веков (тогда московская церковь находилась в расколе, а центр русской церкви находился в Киеве). Причину запрета Кураеву не объяснили, сам он считает произошедшее «приветом» от «друзей» из РПЦ. «Новая газета» поговорила с отцом Андреем о его злоключениях на границе, о том, как официальная церковь превратилась в адепта боевых действий, и о том, может ли нас всех что-то (или кто-то) примирить.

— Отец Андрей, расскажите, что случилось. Почему вас не пустили в Грузию?

— В аэропорту Тбилиси на пограничном контроле мой паспорт сначала долго изучали, а потом, когда я начал задавать вопросы, пограничники вдруг дружно «забыли» русский язык. Они говорили, что не понимают меня, а затем отвели в сторону. Через какое-то время мне все же ответили: сказали, что произошел компьютерный сбой, но с моим паспортом все в порядке и ко мне претензий нет. Якобы это просто техническая ошибка.

— Вы летели один?

— Да, я был один. Но по ту сторону паспортного барьера тут же в аэропорту меня ждали маленькие внуки, прилетевшие на свидание из России… За час ухода пограничников от ответа самолет уже улетел обратно. А по правилам, если пассажир не прошел паспортный контроль, доставившая его авиакомпания должна увезти его назад за свой счет. Следующий ее рейс в Берлин, откуда я и прилетел, только через неделю. Не успел — значит, надо эту неделю провести в «чистилище» зоны прилета. Или купить новый билет.

После того как меня «опоздали» назад в Берлин, мне предложили улететь в Россию. Может быть, смысл этой спецоперации именно в этом и состоял. Я, конечно, отказался. Все же я решил не уезжать далеко от малышей и взял билет в Стамбул. Там я мог спокойно подумать, как поступить дальше.

Затем мне вручили приказ о депортации. На документе, который мне был вручен, нет номера и не указана фамилия офицера (только неразборчивая подпись). Не были указаны ни причины недопуска, ни срок запрета. Меня проводили в помещение, где я под надзором мог дождаться своего нового рейса. Полицейский отконвоировал меня туда со словами: «Пойдемте, я покажу место, где вы сможете подождать. Там есть интернет, сможете связаться с кем нужно, я всё расскажу». Но выяснилось, что в этой каталажке без окон не то что интернета нет — у меня отобрали телефон, что, вообще говоря, вряд ли законно.

Потом, уже при посадке на рейс, снова пришла полиция и отвела меня к выходу на посадку. Я сказал офицеру: «Верните мне телефон, пока мы в зоне с интернетом». Но мне отказали со странной формулировкой: «Не могу. Мы еще в зоне видеокамер». Так что телефон (и паспорт) отдали только в самолете, когда аэропортовский вайфай уже не работал.

Это факты. А дальше начинаются догадки о том, почему меня вдруг не пустили. Можно предположить, что это «прилетело» мне за то, что когда-то давно я был в Абхазии. Но ведь и срок давности должен быть? В 2012 году я публично высказал согласие с грузинской версией истории Абхазии, после чего я никак не мог посещать Абхазию. В итоге в апреле прошлого года бывший генеральный прокурор Абхазии Валерий Кварчиа написал мне гневное письмо: «Всему есть предел, в том числе и терпению абхазов, которых вы постоянно обезличиваете, огульно и публично отторгаете от своей Родины и собственной истории. Отвечать вам бесполезно! Вы давно заслуживаете внимания абхазской СГБ и Генеральной прокуратуры!»

И после завершения своей миссионерской работы в Абхазии я без проблем и не раз посещал Грузию. Последний раз — в сентябре 2024 года. Кстати, тогда я дал публичный позитивный отзыв о работе грузинской полиции. Я не нарушал законов Грузии, никак не вмешивался в ее общественную и политическую жизнь, не давал оценок деятельности тех или иных местных политиков и публичных лиц (кроме позитивной оценки деятельности патриарха Илии), не высказывался в поддержку сепаратистов.

Поэтому наиболее вероятный мотив нынешнего стоп-приказа, как мне кажется, — это «длинная рука Москвы», особенно если учесть специфику нынешнего тбилисского правительства, которое, похоже, чутко прислушивается к «московскому голосу».

Очевидно, я совершил ошибку, заранее объявив о лекции в Тбилиси. Похоже, мои «друзья» в Московской патриархии это прочитали и решили мне насолить. Других объяснений у меня нет.

— Когда «иноагентами» оказываются журналисты, политики, оппозиционеры, блогеры, писатели — понятно, как они дальше кооперируются после отъезда: они создают чаты, площадки, помогают друг другу решать бытовые вопросы с документами, гражданством, работой. А что делают представители церкви, оказавшиеся в такой ситуации? Они тоже помогают друг другу, создают сообщества? И много ли таких, как вы, несогласных, в РПЦ?

— Одно из печальных открытий моей церковной жизни — отсутствие корпоративной солидарности среди духовенства. Мой любимый английский писатель — Гилберт Честертон. У него есть замечательный сборник детективных рассказов о приключениях отца Брауна. Первый рассказ называется «Сапфировый крест». Сюжет такой: католический священник, отец Браун, из своего далекого прихода едет на епархиальный съезд. По дороге встречает еще одного католического же священника, незнакомого ему. Англия — протестантская страна, католические священники там редкость. Логично, что два католических священника хотят познакомиться. Но этот второй священник оказывается вором-интеллектуалом. Они беседуют о том, что человек — жалкое существо, что нельзя навязывать свою волю Творцу, что мысли Творца неизмеримо выше наших представлений о добре и зле…

В финале приходит полиция и арестовывает вора. Тот понимает, что отец Браун его выдал. Если бы это был голливудский фильм, вор сказал бы нечто в стиле «Ты уже труп, порву!» или «Встретимся в аду!» Но здесь он спрашивает: «Как вы поняли, что я не священник?» И отец Браун отвечает: «Вы нападали на разум. Это дурное богословие».

— Как интересно!

— Да, интересно. Но дело не в этом. Я хотел показать, что если встречаются два священника, они, казалось бы, должны познакомиться и пообщаться.

Так вот: это у них. А у нас, в Москве, если в метро встречаются два священника, они, как одинаково заряженные частицы, разбегаются в разные стороны и делают вид, что не замечают друг друга.

— Почему?

— Сначала я думал, что это реакция лично на меня. Но оказалось, что так происходит со всеми. Помню забавную сцену, когда в 1986 году поступал в семинарию. Мы сидим на трапезе, но стараемся не смотреть друг на друга, не общаться. Хотя казалось бы: молодые люди, выбрали одну судьбу — поступили в семинарию в Советском Союзе. Самое время подружиться! Но нет. Почему так? Когда разные священники отправляли этих ребят в семинарию, они давали им одно и то же напутствие: «Имей в виду, там все стукачи. Никому не открывай душу, пока не поступишь».

В поповской корпорации живы десятилетия, а может, и столетия страха.

— То есть это генетическая память русского священника?

— Да. Слишком много внутрикорпоративных доносов и интриг.

— А может, дело в сложной иерархической системе?

— Нет, она не сложная. Там простая вертикаль. Кроме того, разобщенность — это наша национальная черта. Так было и у писателей, и у военных эмигрантов, и у политиков. Одних русских православных церквей за рубежом имелось четыре вида. Поэтому и сейчас было бы чрезмерным ожидать, что среди уехавших священников вдруг возникнет суперсолидарность.

— А их много — священников, которые уехали?

— Нет, немного. И судьбы у всех разные. Кому-то, как отцу Алексею Уминскому, повезло — ему выделили приход в Париже. Это вершина мечтаний: приход, который может содержать священника. А кто-то вынужден искать способы выживания: служа по выходным, работать в будни как обычный мирянин. Это не только проблема нынешних священников-эмигрантов, так было всегда.

Помню рассказ про одного этнического голландца, что стал священником русской церкви. По будням он работал клерком, а по воскресеньям — клириком (этот одно и то же слово в разной озвучке). Если праздник выпадал на будний день и надо было служить, он делал это в обеденный перерыв, сокращая службу как можно и как нельзя, а потом садился на велосипед и мчался обратно на работу.

У меня ситуация в чем-то сложнее. У меня есть «порт приписки», но нет своего прихода. Это потому, что у меня две прописки: церковная — в Литве, а полицейская — в Чехии. В Литве действует местный экзархат Вселенского патриархата, который считает, что Литва, как и вся бывшая Речь Посполита, является его канонической территорией. А в Чехии своя православная церковь, поэтому там нет храмов Вселенского патриархата. Кроме того, чешская церковь — довольно промосковская. Достаточно сказать, что, когда в Праге хотели отслужить панихиду по Алексею Навальному, все местные священники отказались. Даже когда мы пришли в кафедральный собор, договорились и оплатили службу заранее, в назначенное время священники просто исчезли. Поэтому, чтобы служить, мне приходится уезжать либо западнее, либо восточнее — на Балканы, в Грецию, например.

Примеры солидарности священников-беженцев все же есть. Это все тот же Литовский экзархат. А также труд дюссельдорфского священника Валериана Дунин-Барковского, который создал фонд «Мир всем», помогающий антивоенным священникам. Вот, кстати, пока мы здесь сидели, ко мне заходил священник из России, с началом *** уехавший сюда, в Ереван.

— А вы говорите, что православные священники не общаются…

— Ну, мы только познакомились в дверях — на ваших глазах. И я не знаю, помогает ли ему кто-то или он вынужден выживать сам (речь об отце Андрее Мизюке, который работает курьером в службе доставки, а фонд о. Валериана помогает его семье. — «Новая»). Я знаю священников, которые нелегально переходили американскую границу через Мексику. Это было еще до инаугурации Трампа. Они мечтают устроиться дальнобойщиками, чтобы легализоваться.

— Как патриарх Кирилл объясняет, почему поддержка *** — это не страшно? Священники действительно верят, что нужно поддерживать?

— Самый лучший способ пропаганды — делать вид, что самой проблемы не существует. Патриарх Кирилл просто исключил дилемму, поддерживать или нет, из своей головы и из своей риторики. Для него это само собой разумеющееся. Он хочет, чтобы для его паствы это было так же очевидно.

А вообще христианское отношение к войне как к явлению очень сложное. Есть христиане-пацифисты, но их мало. Это свидетели Иеговы**, русские молокане, немцы-меннониты… Они противники всех войн, без различий и уточнений. Остальные согласны со святым Августином, который в V веке говорил, что войны бывают разными: агрессивными и беззаконными, но бывают и справедливыми — когда ты защищаешься.

Так что осуждение конкретной войны — это не то же самое, что принципиальный пацифизм. Мы с вами можем составить пусть и небольшой список российских священников, выступивших против. Но не сможем составить такой же список украинских.

Пацифизм вообще против войны — без уточнений. Моя же позиция совпадает с формулой Александра Солженицына: «Волкодав прав, людоед — нет». Но есть уточнение: в позиции Исаича, как и в позиции Августина, есть, конечно, правда. Но это правда книжная, пропагандистская. Последние столетия инициаторы войн всегда утверждали, что защищаются. В крайнем случае — что напали превентивно. (…) В итоге все сводится к старому анекдоту. Мальчики подрались в школе, и директор допрашивает их: кто начал первым? Драчуны всё отрицают. В конце концов один говорит: «Ну хорошо, я признаюсь: все началось с того, что я первый дал сдачи».

(…) В этой дезинформации участвуют все: власть, школа и церковь. В итоге позиция частного человека во многом предопределена, и лишь немногие способны осознанно выбрать свою.

— Тогда как так вышло, что в этой системе вы смогли выбрать свою позицию, а другие — нет?

— Потому что я профессионал именно в этом деле. У меня философское образование. А философ по определению (и по генезису) — критик «очевидностей» и враг мифов. Философ — это тот, кто обращается к тем, кто заранее с ним не согласен, и потому он создает аргументы и опровергает их.

— На фоне гражданского конфликта мы видим и духовный раскол внутри православия. Одна за другой зарубежные церкви разрывают связи с РПЦ. Как человек, находящийся внутри института веры, как вы это ощущаете?

— У этих процессов есть определенный социальный генезис. Церковные правила принимались узким кругом греко-римских епископов в их интересах. Так почему я должен смотреть на мир веры глазами именно этой группы людей? Я понимаю, что епископу удобно жить по принципу «я один на весь город, на всю провинцию». Но для города вряд ли хорошо, если в нем есть монополия на продажу хлеба или лекарств.

В конце концов, у человека есть право выбора священника и прихода, куда он будет ходить. Так пусть и у священника будет право выбора своего епископа. Я не вижу в этом ничего ужасного. Возможно, на этом пути «государственная» церковь станет сектой. Для социолога секта — это религиозная группа, которая еще не имеет устойчивых связей с элитами общества.

В этом смысле православие в США — секта. Католики в России — тоже секта. А для богослова люди, которые надеются на Бога, а не на «князи человеческие», имеют больше шансов на именно духовный успех.

— А как к этому относится руководство церкви?

— Естественно, плохо. Но, знаете, «проблемы чернокожих шерифа не волнуют»! Я больше не считаю себя обязанным думать о том, что хорошо для патриарха. Он сам о себе позаботится. Но я уже очень хорошо понимаю, что благо патриарха и благо обычных верующих — это не одно и то же.

— Русские любят ходить в церковь. Сейчас это стало заметнее?

— Я большую часть военного времени провел вдали от информационного поля. Но слышу от священников, что этого как раз не произошло. Это их самих удивляет: почему в эти «непростые дни» религиозные чувства народа не обострились? Храмы не пустуют, но притока людей нет.

(…)

Может быть, церковной мобилизации нет, потому что нет общей военной мобилизации. (…)

— А что будет с церковью после?

— Для церкви проблем не будет. Во-первых, они скажут: «Это не мы». Во-вторых: «Даже в те трудные дни в церкви звучали разные голоса: вспомните хотя бы нашего диакона Андрея Кураева». В-третьих: «Даже если это были мы, то это все было ради церковного блага». Наконец, они скажут, что просто были со своим народом. Как в старом анекдоте времен разоблачения культа личности Сталина: «Дедушка, а правда, что Иисус был евреем?» — «Ну, внучок, времена такие были, тогда все евреями были».

— Может ли православие со временем примирить русских и украинцев?

— Это будет долгий и тяжелый путь. Но ведь войны между дурными древнерусскими князьями были не раз. Соседи всегда чередуют нападения — защиту — примирение. Англо-французское противостояние шло от норманского завоевания через Столетнюю войну и наполеоновские войны до самого начала XX века. В 1894 году вести о заключении двойственного союза между Парижем и Петербургом заставили британское правительство сделать вывод о том, что ему придется сражаться против объединенной мощи Франции и России. В октябре 1896 года новый директор внешней разведки сэр Джон Арда предупреждал, что флот при попытке пройти Дарданеллами может понести большие потери, в результате потрепанный британский флот окажется запертым в проливах, имея перед собой Черноморский флот, а в тылу — французскую тулонскую эскадру. Даже в 1903 году британские планы предполагали, что «флот Франции, как и прежде, останется основной целью действий нашего флота». Почти ежегодные совещания начальников генеральных штабов Франции и России тех лет включали в свою повестку обсуждение вероятной войны союзников не только против Германии и Австро-Венгрии, но и против Англии. Но последние сто с лишним лет англо-французские отношения — это только отношения добрососедства.

И если Испания смогла замириться со страной Тиля Уленшпигеля, а Германия — со страной Яна Гуса, то отчего я должен считать, что это не удастся Мыколе с Николаем?

Аза Бабаян