Интеллигента переехало катком

Как деформируется культурное сообщество в изоляции? Ксения Букша — о том, как это было в 1930-х годах, без лишних аналогий

Иллюстрация: Rina Lu

Интеллигента переехало катком. Он стал плоский, и его стали использовать в виде коврика для обуви. Вытирали об него ноги, вытирали, он стал очень грязный. Перевернули на другую сторону, снова вытирали-вытирали, стал еще грязнее. Тогда его как следует постирали, прополоскали, выжали, повесили сушиться, а он на ветру простудился и умер (советский анекдот).

Двухтомник «Осип Мандельштам глазами современников» («Вита Нова», 2025, под редакцией Леонида Видгофа и Олега Лекманова) имеет множество разных внутренних сюжетов. Главный сюжет — это, конечно, жизнь поэта, какой её знали другие, кроме того — разговор о его стихах, о его пути, о культурных влияниях, отзвуках и отражениях.

Но есть и еще один сюжет, который, по мере того как я постепенно знакомилась с книгой, занимал меня всё больше. Это сюжет об интеллигентных людях, оказавшихся в изоляции, среди общества с жестокими нравами, о писателях и поэтах, придавленных бытом, бедностью и страхом.

В книге звучат голоса многих представителей интеллигенции двадцатых — тридцатых годов, и в процессе чтения становится всё яснее, что сделала с людьми эпоха, как она деформировала даже самых стойких и талантливых — таких как главный герой книги.

Первое, что замечаешь, — проблематичность сохранения человеческого достоинства, даже не в критической ситуации, а в обычной жизни. В сообществе, которое оказалось в изоляции, людям очень сложно уважать друг друга и сохранять солидарность. Поневоле кому-то больше везет, а кто-то идет на компромиссы с властью, кто-то «сам виноват, что оплошал», кто-то хочет оправдаться, почему ему досталось больше дефицитного ресурса (оплачиваемая работа, жилплощадь и т. д.). Интеллигенция 20–30-х годов живет в коммуналке не только фактически, но и метафорически. Их как будто согнали куда-то, и в этой жуткой тесноте поневоле начинается грызня и амикошонство. Добавим фон нарастающей тревоги, страха, подозрительности, и получается настоящий ад.

Знакомый Мандельштама в воронежской ссылке, литератор Сергей Рудаков, начинает с восхищения поэтом. Но очень скоро, наблюдая семью Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны с близкого расстояния, переходит в своих письмах жене на фамильярность и даже брань, пренебрежительно называет их «оськами», постоянно подчеркивает их «безумие», мнительность, неприспособленность к жизни, невыносимость в быту и общении.

«С своей волчицею голодной / Выходит на добычу волк», — иронизировал успешный писатель тех времен Валентин Катаев, иногда кормивший чету в ресторане.

Обостряются конфликты. Люди кидаются друг на друга — от безденежья, отчаяния, дефицита. Известный пример — свара Мандельштама и переводчика Горнфельда по поводу перевода книги «Тиль Уленшпигель».

Издательство, выпустившее книгу, указало Мандельштама переводчиком, хотя он лишь свел вместе два перевода. Горнфельд возмутился. Последовала травля: Мандельштама называют «отравителем литературных колодцев, загрязнителем общественных уборных».

И Горнфельд — честный профессионал, и Мандельштам — великий поэт, но мгновенно вспыхивает остервенение, вызванное общим болезненным напряжением, дефицитом ресурсов, фоном враждебности и насилия.

Один из мемуаристов рассказывает:

«Осип Эмильевич захотел поделиться своей библиофильской радостью — показать недавно приобретенное им первое издание книги Языкова. Он перерыл свою небольшую библиотеку и заволновался: «Нашел же у кого взять Языкова!»

— с горечью выкрикивал он. Долго перебирал он имена своих знакомых, вероятных похитителей, и наконец остановился на имени ленинградского переводчика М.: «За ним это водится!» Испортилось всё очарование встречи. Нам было досадно и неприятно». (Но, продолжает мемуарист, Мандельштам верно определил виновника: книгу действительно взял без спроса этот самый М.)

Когда живешь в обществе стыда, насилия и бесцеремонности, чувствительность к ним в конце концов снижаются. Мандельштам говорит об этом так: «Я весь проштемпелеван собственной фамилией». А в «Четвертой прозе» он пишет: «Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам, и ни разу не был пойман».

Олег Лекманов пишет в предисловии, что современники сплошь и рядом воспринимали Мандельштама как шута или сумасшедшего, потому что он был импульсивным, холерическим, часто смешным в своих проявлениях человеком.

Но ведь схожее окарикатуривание в разной степени переживали тогда многие деятели культуры. Когда жизнь так тяжела, все особенности личности обостряются до гротеска. Литераторы становятся шаржем сами на себя и одновременно пытаются этим спастись — как от внешней угрозы, так и от внутреннего раздрая. Пастернак инстинктивно надевает маску утрированно рассеянного поэта, с которого спрос невелик: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Ахматова застывает в роли трагической королевы, переносящей несчастья с античным достоинством.

Позже, спустя несколько десятилетий, спасением для советского интеллигента станет тотальная ирония. Стихотворение «Мне нравится иронический человек» — манифест сопротивления и сохранения человеческого достоинства под маской тотального сомнения и обесценивания. В самом деле, что еще можно делать, если с рождения живешь и развиваешься под прессом, кроме как иронизировать? Но ведь и как уродлива порой была эта защита, как она отравляла и самого носителя иронии, и окружающих.

Всё это стратегии выживания в условиях, когда невозможна не только свободная культурная деятельность, но и сохранение элементарной телесной неприкосновенности.

Постоянные сердечные приступы (по описанию похожие на панические атаки), которые переживал Мандельштам, его мнительность, стремление измерять себе температуру и лечиться, его, по его собственному выражению, «психозы», вплоть до попытки самоубийства, — абсолютно закономерная реакция организма и психики чувствительного человека. Он доведен до ручки и сжимается в предчувствии насилия.

Но самое несправедливое и зловещее, наверное, вот что. Человек культуры — по определению человек общественный. Очень трудно делать литературу без читателя. Да, существовали стратегии выживания с полной маскировкой текстов для души, которые писались в стол (Лидия Яковлевна Гинзбург), и стратегии радикального отчаяния, социализации в кругу двух-трех ближайших (Даниил Хармс), но это для немногих. Всем остальным хотелось хоть в какой-то степени сохранять диалог своего внутреннего мира с миром окружающим. Чем более открытым был писатель или поэт, чем сильнее ему хотелось, как Пастернаку, «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», тем сильнее этот мир насилия его менял, трансформировал, а порой уродовал.

Любая самая малая надежда на то, чтобы быть поэтом не только для близких, приводила к тому, что незримое атмосферное давление расплющивало автора, как щепку.

Мандельштам, несмотря на радикализм своей позиции, не был исключением. Ему была очень важна аудитория, он читал стихи даже своему куратору из НКВД. О характерной ситуации пишет С. И. Липкин в своих воспоминаниях: Мандельштам решился обратиться по телефону с какой-то просьбой к Авелю Енукидзе, а тот его не узнал и подумал, что звонит его старый приятель, большевик по партийной кличке «Одиссей». Енукидзе назвал Мандельштама Одиссеем, а тот обиделся, думая, что чиновник смеется над его «античными» стихотворениями, «не понимая, что они известны только узкому кругу читателей».

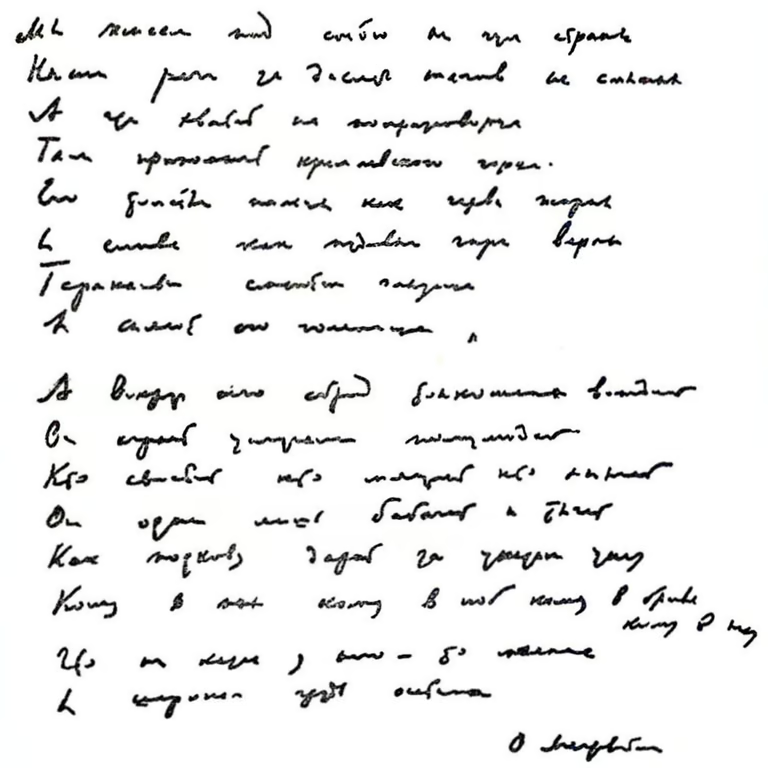

В своем «самоубийственном» антисталинском стихотворении Мандельштам, единственный из больших русских поэтов, осмелился открыто противостоять террору. Затем — неважно, насколько он сознателен, насколько притворяется, врет себе или бредит, — следует ода Сталину, в которой есть и мотивы личной вины, и самоумаление, и почти все типовые приемы современных Мандельштаму похвальных стихов в адрес вождя, но при этом есть и «неуместная», по мнению современников, сложность, и, как выражался о поэте филолог Сергей Аверинцев, «противочувствие».

Больно видеть, как мозг человека выворачивается наизнанку, как бытовые, жизненные и литературные стратегии под спудом и под пытками становятся искаженными, уродливыми.

Частичным спасением кажется Мандельштаму и его современникам общность с европейской культурой, христианством, античностью. Для многих людей 30-х годов это еще живое воспоминание. Гуманитарии пытаются «дышать», делая переводы (к тому же это один из немногих способов заработка). Какая тоска по Европе слышится в «Рождестве» Пастернака («Стояла зима…»), в стихотворении Мандельштама «Я пью за военные астры»! Насколько сильно это контрастирует с изоляционизмом и попыткой тотального упрощения, господствующей в тогдашней официальной литературе! Текстам Мандельштама посчастливилось проделать и обратный путь: они повлияли на многих европейских авторов и режиссеров, от Пауля Целана до Пьера Паоло Пазолини.

Но пройдет время, и изоляция начнет сказываться на русский литературе. Стихи советских да и части неподцензурных поэтов пятидесятых и шестидесятых годов уже во многом оторваны от тенденций и форм современности других стран. Неподцензурной поэзии 50–80-х годов слишком многое приходится изобретать самостоятельно, в чем-то она опирается на подпольно сохраненную традицию модернизма, например, обэриутов, а кое-что так и остается не прожитым и не освоенным.

Сейчас, после нескольких десятилетий сравнительной открытости, русская литература снова может оказаться в изоляции. Конечно, ситуация совершенно иная, и аналогии вряд ли уместны. Однако мне кажется, что нам полезно понимать, как меняется психика людей и механизмы функционирования литературного сообщества под влиянием страха, бедности и отсутствия широкого читателя для неподцензурных текстов. Может быть, не стоит удивляться тому, что единомышленники ссорятся или стремятся друг друга подставить, а стоит посочувствовать и поберечь их. Многое в прошлом опыте может быть поучительным и для нас.