Цена доверия: как психотерапия незаметно превращается в инструмент власти

Юрий Зарубин

В чем разница между психотерапией, психологической и психиатрической помощью? Человек, который проходит через кризис или испытывают ментальные трудности не всегда различает разные виды психологической помощи — что может не только не улучшить, но и усугубить его состояние.

Чтобы расширить и углубить недавно опубликованный в Дискурсе материал философа Сергея Стрельникова о психотерапии и политике, а также поспорить с рядом его тезисов, исследователь и кризисный психолог Юрий Зарубин предлагает рассмотреть психотерапию как форму биовласти, которая управляет людьми не через запреты и наказания, а через контроль над телом и ментальным здоровьем. Это проявляется в языке, институтах и практиках помощи. Через постсоветскую призму и личный опыт волонтёра автор показывает, как терапевтический дискурс становится механизмом управления, а не освобождения.

«За малое зло человек может отомстить, а за большое — не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести».

Никколо Макиавелли

1. Введение

Данное эссе написано как реакция на колонку «Принять мир или менять его? Политика в кабинете терапевта: как психологическая помощь влияет на гражданскую волю». В своем тексте Сергей Стельников поднимает важные и актуальные проблемы, оставляет многие вопросы открытыми. Однако, на мой взгляд, он недостаточно уделяет внимания ключевому для обсуждения различию между психотерапией и психологической помощью. Полагаю, что это можно назвать частным случаем проблемы демаркации.

Психолог и психотерапевт — это не совпадающие, а порой и конфликтующие профессиональные роли. При смешении или, если корректнее, синонимическом использовании понятий «психотерапия» и «психологическая помощь» утрачивается ключевое различие между ними, из-за чего нередко этот конфликт становится принципиально не различим, хотя именно он очень часто и приводит к негативному дисбалансу власти и его использовании в политических целях. Более того, если существует только психотерапия, то становится невозможным существование такой категории как «политическая психология».

Разграничение этих ролей представляет собой один из центральных и неразрешённых конфликтов идентичности профессионального психологического сообщества с момента его становления. Особенно остро эта проблема по ряду причин проявляется на постсоветском пространстве и в литературе обозначается как «кризис психологии», продолжающийся уже более полутора столетий. Именно через призму этого кризиса чаще всего раскрывается дискурс об идентичности и власти в профессиональном психологическом сообществе.

Конфликты, как это нередко бывает, возникают именно на границах — даже если это границы парадигм. Потеря подобной аналитической оптики делает дальнейший анализ проблемы во многом бессодержательным. Более того, сама по себе эта «потеря» не является нейтральной: она представляет собой определённую политическую позицию, способную усиливать дисбаланс власти и приводить к негативным последствиям.

Для снижения этого конфликта была создана целая отрасль «консультативной психологии», полностью посвященная систематическому описанию психологической помощи.

Казалось бы все просто и понятно и для первого взгляда достаточно… Но не излишне ли просто?.. Можно ли остановиться, в принципе, на таком определении консультативной психологии, не делая второго и третьего взгляда… ибо «неточно сформулированные серьезные идеи могут погибнуть или обратиться в свою противоположность и, таким образом, деформировать реальность, которую они отражают» (Гулина М.А., 2001, с. 45).

Проблема в том, что на постсоветском пространстве консультативная психология не институционализирована и не существует даже как научный раздел. Отчасти эту функцию выполняет клиническая психология, но особенности институциональной среды ее зарождения и развития в СССР до сих пор частично задают эффект колеи для постсоветского пространства. Долгое время советские психологи по идеологическим причинам были вынуждены отрицать существование буржуазной психотерапии. В ответ некоторые постсоветские психотерапевты отвергают научную психологию, считая, что «теоретики» обесценивают роль индивидуального мастерства психотерапевта.

Индивидуальное мастерство исследователя напоминает индивидуальное мастерство мага Земноморья — чтобы не быть съеденным драконом как герой рассказа Урсулы Ле Гуин «Правило имен» необходимо корректно использовать имена вещей. Используем ли мы термин «психолог» или «психотерапевт» — определяет фрейм и отвечает на вопрос включена ли в него, например, роль исследователя.

2. Искаженное психологическое просвещение

Дискурс о политической роли психиатрии, психологии и психотерапии во многом напоминает дискуссию о журналистике, пропаганде и просвещении Точно так же, как политические выборы начинаются задолго до дня голосования, а работа новостного издания не сводится лишь к набору текста, политика в кабинете психотерапевта начинается не в момент обсуждения политических взглядов с клиентом.

Она формируется задолго до того, как человек впервые переступает порог кабинета или даже узнаёт о его существовании. На первый взгляд это могут быть простые вопросы: кого мы подразумеваем, когда говорим «психотерапевт»? Где расположен этот кабинет? В каком статусе клиент в него заходит? Все эти обстоятельства влияют на восприятие происходящего и на динамику отношений в процессе психологической помощи.

Однако на ситуацию влияет не только конкретная встреча терапевта и клиента, но и более широкий контекст — медицинская и образовательная политика. Возможна ли в стране принудительная госпитализация? Насколько распространена психофобия? Как устроен рынок психологических услуг? Кто его ключевые игроки и какие ниши они занимают? Существуют ли бесплатные альтернативы? Какова стоимость помощи и насколько доступно качественное профессиональное образование в этой сфере?

2.1 Иллюзорная нейтральность

Среди исследователей политической лингвистики и манипуляций в средствах массовой информации существует устоявшийся консенсус: не нейтрален не только любой публицистический текст, но и сам язык. Я полностью разделяю эту точку зрения. Тем не менее, в социальных науках — пусть и с трудом — принято различать психологическое влияние и психологическую манипуляцию. Полностью избежать перехода этого влияния в манипуляцию или сохранить нейтральность невозможно даже теоретически, но мы можем стремиться к минимизации этих факторов.

Ни один текст о психотерапии не может быть полностью нейтрален. Не является таковым и мой текст, тем более что я не беспристрастный журналист, а включённый наблюдатель и заинтересованная сторона. Большую часть субъективных оценочных суждений я постарался вынести в сноски.

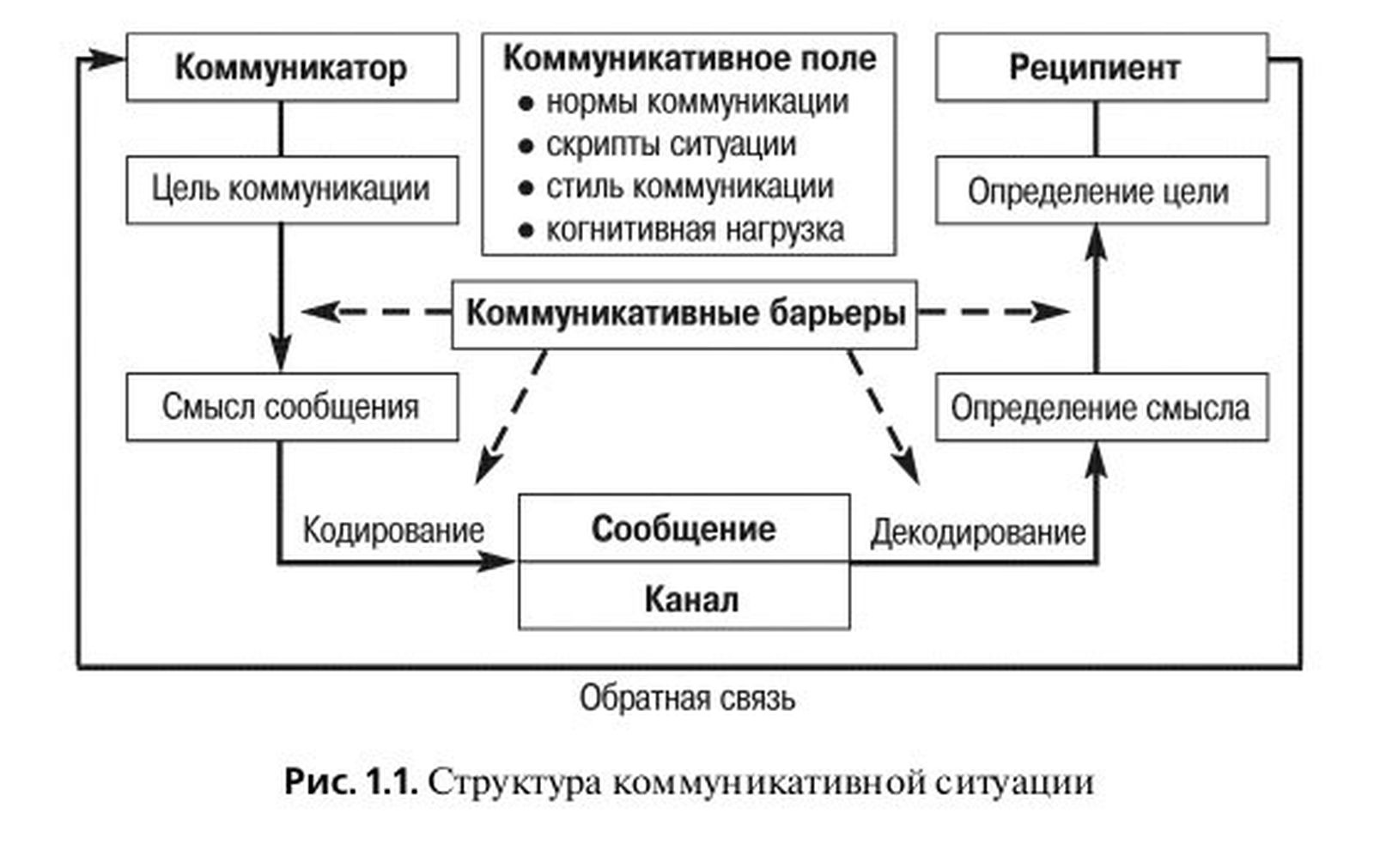

Нейтральным не может быть не только авторское сообщение, но и восприятие его реципиентом. Человеческое восприятие избирательно по своей природе и подвержено когнитивным искажениям. Этот механизм сформировался как эволюционная адаптация, позволяющая экономить время и ресурсы при обработке информации, однако он же порождает и негативные последствия.

Любое сообщение интерпретируется человеком через призму уже имеющихся представлений о предмете. Если семантика (смысл) очевидна и знакома, его восприятие почти не требует усилий. Но если представления амбивалентны или ещё не сформированы, то фактор, который в коммуникативной психологии называют когнитивной нагрузкой на обработку сигнала, начинает влиять на сам процесс коммуникации и может превратиться в барьер на стороне реципиента.

Дополнительную сложность создаёт то, что разные когнитивные искажения могут действовать одновременно. Так, один участник коммуникации может испытывать влияние профессиональной деформации, селективного восприятия, «проклятия знания» и предвзятости подтверждения. Другой — также проявлять селективное восприятие, но на основе иных ожиданий, а также поддаваться эффекту знакомства с объектом, иллюзии глубины понимания или иррациональной эскалации. При этом на обоих участников может влиять эффект авторитета, однако для каждого он будет исходить от разных фигур. К большому сожалению, просто знания о существовании когнитивных искажений строго не достаточно для того чтобы их избегать в собственной деятельности.

Если представить коммуникативное поле как карту, то дисбаланс власти выступает своеобразным фильтром — дополнительным полупрозрачным слоем, нанесенным на карту территории. Таких слоёв может быть множество, и порой за ними уже не видно самой «территории».

В качестве мысленного эксперимента можно вообразить онлайн-партию блица в шахматы, в которой у соперников различаются не только время на обдумывание ходов и интерфейс доски, но и у одного из игроков существует слепое пятно на месте ферзя противника. Он просто не видит некоторые ходы и не понимает, чем была взята его фигура.

Некоторые конфигурации дисбаланса власти можно представить ещё проще — как ситуацию, когда один из игроков начинает партию без ферзя и при этом искренне убеждён, что ему эта фигура не положена, потому что таковы правила игры.

2.2 Культурный синдром: незаметный переход от косвенной агрессии к структурному насилию

Прежде чем пойти дальше, стоит обратить внимание на один достаточно важный момент: когнитивные искажения влияют на эмоции. Психологические манипуляции, в том числе массовые, конструируются так, чтобы вызвать эмоциональный отклик и изменить поведение рецепиентов сигнала. Поэтому отсутствие «нейтральности» текста проявляется сразу на нескольких уровнях.

Это проще всего увидеть на примере ABC моделиАльберта Элиса: активирующее событие оценивается через фильтр имеющихся убеждений и вызывает эмоциональную, а затем и поведенческую реакцию. Грамотно выстроенная психологическая манипуляция использует автоматические мысли, возникающие как мгновенная оценка происходящего, так «разрывы» и конфликты в глубинных и промежуточных убеждениях.

В этой логике сами представления об агрессии могут быть использованы для психологической манипуляции. «Агрессия» — сложный и неоднозначный конструкт, даже если мы не затрагиваем понятие «косвенной агрессии». Один из ведущих исследователей этого феномена Арнольд Баас выделил несколько видов и типов агрессии, которые образуют восемь теоретически возможных комбинаций.

Например, достаточно детально рассматриваемая в предыдущем эссе политика сужения поля политических альтернатив может рассматриваться как пассивная непрямая вербальная агрессия. Многие другие, на первый взгляд нейтральные примеры поведения также могут восприниматься как агрессивные. Эта интерпретация зависит от когнитивных моделей и убеждений, сформированных у коммуникаторов и реципиентов.

Приведу конкретный пример из собственного опыта. Спустя несколько месяцев после начала «ограниченной мобилизации» группа психологов, эмигрировавших в Тбилиси, открыла психологический центр. Меня, как и некоторых других волонтеров, пригласили на его открытие, которое сопровождалось короткими публичными лекциями. После выступления руководителя центра из зала прозвучал вопрос о бесплатных психологических группах. Посмотрев на сидящем в первом ряду волонтеров, психотерапевт сообщил, что таких групп нет, и предложил обратиться в центр на коммерческой основе.

Достаточно часто мы можем оказаться в ситуации, когда агрессивное поведение других людей нам кажется совершенно не адекватным обстоятельствам. Основанный на неполноте информации и когнитивных искажениях эффект ложного консенсуса достаточно часто усиливается эффектом фрейминга и приводит к фундаментальным ошибкам атрибуции.

Проблема в том, что подобное повторяющееся поведение при определенных обстоятельствах может закрепляться и институциализироваться как некоторая социальная норма. В этом случае агрессия закрепляется и трансформируется в структурное насилие. С иной точки зрения можно посмотреть на эту проблему как на культурный синдром, сформированный «бесклассовым» обществом.

3. Биовласть психотерапии

Сложившийся институциональный дизайн психологической помощи на постсоветском пространстве строго не случаен. На него влияет множество объективных факторов, одновременное действие которых привело к текущему суб-оптимальномуравновесию Нэша, которое можно описать как «Трагедия общины». К сожалению, в этой системе есть и свои бенефициары, сложившейся политической ситуации, которым выгодно ее поддержание.

Рациональным институциональным решением в условиях войны была бы массовая подготовка волонтеров первой психологической помощи и повышение резильентности сообщества. Однако есть две большие проблемы. Во-первых, волонтеры не могут действовать без институциональной психологической поддержки. Они очень быстро выгорают. Им нужны супервизоры, личные психологи, понимающие, что они переживают, психологи, которым возможно передать сложные кейсы, неразрешимые силами первой психологической помощи и требующие взаимодействия специалистов, врачи, информированые про стрессовые расстройства, психиатры. Необходимо и просвещение по моделям психологической помощи, включая житейскую. Прекрасно это понимая, волонтеры начинают налаживать социальные связи и выстраивать сети поддержки. Искать наиболее экономичные из эффективных методов психологической помощи при чрезвычайно ограниченном материальном и временном ресурсе.

Здесь, к сожалению, довольно часто актуализируется вторая проблема: конкуренция волонтеров за ресурсы, например, с «кризисными психотерапевтами». Чем больше мы расширяем и валидируем власть психотерапевтов, тем сильнее, в негативном сценарии, возрастает давление на представителей других отраслей психологической помощи, включая самую уязвимую категорию — волонтеров первой психологической помощи без высшего психологического образования и пострадавших, с которыми они взаимодействуют.

3.1 Красная колея, институциональные разрывы и дифференциал власти

Современная российская психологическая политика, оказывающая влияние в том числе и на психологическую культуру в эмиграции, была сформирована после распада СССР и подвержена эффекту колеи — траектории предыдущего развития. Часто участники этих событий, как и все люди, склонны к приукрашиванию прошлого времен своей молодости.

Стоит отметить, что уже сам факт использования непсихологического языка для описания профессионального сообщества нередко вызывает сопротивление его представителей. При этом часто можно наблюдать как те же представители профессионального сообщества будут оказывать сопротивление и при попытке ограничить их право использовать свой психотерапевтический язык для описания не психологических проблем.

Эта ситуация — классический пример следствия теоремы Гёделя о неполноте, согласно которой ни одна система не может полностью описать себя на своем собственном языке. Правомерно это и для психологии, что бы ни говорили сами психологи.

В чем же уникальные особенности траектории развития психологической политики на постсоветском пространстве?

Во-первых, стоит помнить, что в СССР до 1985-го года по идеологическим и политическим причинам не было никакой психотерапии в современном понимании этого термина. В 1970-е получила распространение марксистская психотерапия Мясищева и реконструктивная психотерапия его ученика Карвасарского. В предшествующий период картину в целом можно было описать примерно так:

Гораздо существеннее для практики психологической помощи оказалось давление на науку нового руководства страны и его идеологическая политика. Поэтому, если в дореволюционный период развитие отечественной психотерапии шло в русле мировых тенденций, занимая достаточно почетные позиции, и в первом десятилетии советской власти это положение дел сохранялось, то к 1930-м гг. дальнейшее развертывание ряда направлений было пресечено. Разрыв связей с западным профессиональным сообществом, слабые позиции отечественной психологической науки не позволили психотерапии сохранить достаточную самостоятельность, вернув ее в лоно психиатрии, получив шей к этому времени жесткую психофизиологическую ориентацию.

Соответственно, в СССР после репрессий «педологии» и Павловской сессии 1951-го года просто не существовало тех институтов и школ, которые формировались в других странах. Когда психотерапия появилась, эти институты пришлось создавать с нуля, комбинируя имеющиеся ресурсы и возможности среды с уже существующим международным опытом. Самым простым и разумным было перенести успешный западный опыт на постсоветское пространство.

Конечно же, точно так же, как и в случае демократических институтов некритичный кросс-культурный перенос не работает. Нельзя взять институт из одного общества и без изменений и адаптаций приживить к другому обществу. Вероятней всего, он мутирует. В рамках сравнительной политологии и стратегического консалтинга и кросс-культурной психологии это очевидное явление. Наглядной иллюстрацией является контраст надежд демократического транзита и «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы на фоне современного распространения электорального авторитаризма. Именно по этой причине в профильной литературе обычно идет речь про «выращивание» институтов: заимствование либо не срабатывает, либо дает не те результаты, что ожидались изначально.

Нечто подобное произошло и с постсоветским психологическим рынком. Невидимая рука сработала, но порой она оказывалась «обезьяньей лапой». Исследователи зафиксировали «парадокс», состоящий в том, что в российских научных журналах отсутствуют публикации по этике, а те, что есть, описывают ситуацию в других странах. При этом на практике, даже базовые, совершенно бесспорные этические нормы не принимаются половиной опрошенных. Более четверти из респондентов не имели даже базового психологического образования, а 8% не имели высшего образования вообще. Сколько респондентов дали недостоверный, но социально желательный ответ, неизвестно. В контексте обсуждения власти — как в этом эссе, так и в колонке — стоит отметить, что:

Были установлены области максимальных разногласий между опрошенными. Так, половина респондентов не согласны с тем, что консультанты должны хорошо осознавать место своих личных ценностей в сложном и многообразном обществе, которое представляет современный мир.

При этом авторы исследования отмечают, что психотерапевты, практикующие за пределами методов, в которых они проходили подготовку, или практикующие двойные отношения, включающие эксплуатацию клиентов, не только составляют более половины опрошенной выборки, но и готовы агрессивно отстаивать то, что они считают своим «правом».

Наглядной иллюстрацией может служить произошедшая недавно ситуация с руководителем Ассоциации травма терапевтов Вячеславом Яковлевым, обвиненным в прошлом году десятками женщин в сексуальных домогательствах. В ответ Яковлев обвинил их в спланированной акции в том числе и по политическим мотивам с акцентами на либерализм и принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Вячеслав Яковлев продолжает преподавать, поскольку, как пишет образовательная организация в ответ на обращение:

«Время идет, а талант, глубина и профессионализм Вячеслава только растет».

Еще раз сделаю акцент, врач и терапевт, Президент Ассоциации травма терапевтов обвинен более чем шестидесятью женщинами в повторяющемся сексуальном насилии, в котором каждый раз каждой жертве утверждалось, что она исключительна и отношения с ней — это уникальное событие и однократный инцидент. Подобная тактика уже сама по себе является психологическим насилием, продуцируемым из позиции власти.

Мы рассматриваем описанный выше инцидент как исключительный, но даже беглый обзор профильной литературы по этой теме наглядно показывает, что ситуация эта совершенно не новая и не уникальная. Например, статья «Этические основы психотерапии» еще в 1997 году дает исчерпывающий инструментарий для анализа подобных ситуаций:

Коль скоро человек обращается за помощью, он уже зависим. «Размывание» границ и появление множественных ролевых отношений неизбежно приводит к тому, что эта зависимость начинает нещадно эксплуатироваться, подпитывая нарциссизм и «грандиозное Я» терапевта (Pepper, 1991).

В нашем случае Вячеслав Яковлев в частности и его Ассоциация в целом задают максимально возможный «дифференциал власти» врач-терапевт — Президент, преподаватель, эксперт в таком множестве методов, что жизни не хватит их освоить с одной стороны и травмированный зависимый — с другой. В данном случае, вероятно мы можем говорить уже про структурное насилие, а это уже про психологические институты и политику.

Результатом действия эффекта колеи в российской психологической политике является «институциональный разрыв» в области психологической этики. Это не уникальная ситуация, в профильной литературе описаны институциональные разрывы и в других сферах, например, медицине. В рамках медицины описаны и институциональные акторы, препятсвующие развитию системы здравоохранения. Аналогичную институциональную логику можно применить и к институту психологической помощи.

Первые постсоветские психотерапевты оказались как раз в таком множественном институциональном разрыве. Национальные профессиональные психотерапевтические институты не существуют. Врачи отстаивают свое исключительное право на назначение препаратов и профильное образование. Западные психотерапевтические профессиональные ассоциации также требуют дорогого и долгого образования на иностранном языке. Постсоветская традиция клинической психологии, сформированная под влиянием Лурии, не имеет никакого отношения к западной и принадлежит другой парадигме. В вузах преподают различную эклектику, не позволяющую разрушить кризис.

Что же делать? Можно просто назваться «психотерапевтом». Или даже попытаться скопировать эти институты по форме, чтобы приобрести групповую идентичность и «валидировать» психотерапевтический статус друг друга. Кроме этого, дешевле всего получить профессиональную идентичность «клинического психолога». В идеале — через переподготовку.

В этой логике становится понятно, почему более половины практикующих российских психологов выступают против обязательного высшего психологического образования для возможности вести психологическую практику. Симптоматично при этом, что и закрытие центра жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» только в единичных случаях отразилось в дискурсе внутри профессионального психологического сообщества.

3.2 Слова власти важны: отражение дифференциала власти в институциональном дискурсе

Выше мы разобрали как в условиях существующих институциональных разрывов, сформировавшихся под действием эффекта колеи, различные акторы формируют то, что в Public Policy называется «коалициями поддержки». Я сознательно использую англоязычный термин, поскольку русскоязычный гораздо уже и не отражает весь спектр значений. Аналогично и с коалициями поддержки, но некоторые примеры анализа концепции на русском найти все же возможно. Максимизация и последующая эксплуатация дифференциала власти тоже может быть частью последовательной политики коалиции поддержки.

Думаю, что читателям, вероятно, захотелось бы понимать, когда они попадают в институциональный разрыв и с ними потенциально может произойти или даже происходит нечто подобное, что описано выше. Но возможно ли это, не обладая профессиональной экспертизой и инсайдерской информацией? Да, это возможно.

Все описанные выше психологические и политические процессы отражаются в институциональном дискурсе. Используя теорию институционального дискурса, по аналогии с образовательным, научным, медицинским, историческим и судебным, мы можем говорить про психотерапевтический дискурс. Возвращаясь к изначальное комментируемой статье, именно это действие будет использованием фукодиальной оптики (власть и дискурс). Иронично, что в своем тексте автор из позиции власти совершает жест, прямо противоположный тому, что сделал Мишель Фуко в своем курсе лекций «Ненормальные» и «Психиатрическая власть». Тем не менее, к сожалению, это наглядный пример валидации из позиции нормализации критического дифференциала власти через агрессивное вторжение психотерапевтического дискурса в смежные области. Как будто и не было всей истории «антипсихиатрии», которую можно рассмотреть как одну из коалиций поддержки. Впрочем, в рамках российской академической периодики, посвященной психотерапии, есть и иные точки зрения на выбранную фукодиальную оптику.

Давайте попробуем разобраться дальше, что вообще произошло и как такое возможно? Как у любого друго институционального дискурса, у психотерапевтического (институционального) дискурса есть ряд основных функций, который он выполняет в обществе: перформативная, нормативная, презентационная и парольная. Необходимо было «развернуть» психотерапию в постсоветском обществе, нормализовать ее как практику, формализовать идентичность института и его агентов — психотерапевтов до какого-то узнаваемого образа и провести границу профессиональной идентичности.

Таким образом, когда мы использует слова «психотерапевт» или «психолог», «клиент», «пациент» или «пострадавший», мы задаем социальную норму, определяем допустимый для этой ситуации дифференциал власти, проводим границу профессиональной идентичности и задаем профессиональную доминанту.

Давайте представим, что в помещение медицинского учреждения уверенно входит человек с небрежно наброшенным на плечи белым медицинским халатом и не представившись начинает вас о чем-то расспрашивать, используя медицинские термины и знания об устройстве и функционировании этого учреждения. Думаю, что многие в первый момент предположат, что он имеет на это право, особенно если будут дезориентированы в стрессовом состоянии. А затем, допустим, окажется студент второго курса психологии, который пришел к матери главному бухгалтеру на работу по каким-то бытовым делам. Возникает разрыв между мнимой компетентностью человека, которого ошибочно приняли за врача, и реальными знаниями студента, пришедшего в гости. Этот разрыв создаёт неравенство во власти, типичное для комедии положений.

Если же этот студент говорит о том, что кому-то не надо к психиатру, а надо на «психотерапию», то это уже совсем не комедия, а социально-ролевой конфликт. В современной России под «психотерапией» официально подразумевается лицензируемая медицинская деятельность. При этом сам студент позиционирует себя, предположим, как начинающего представителя психодинамических подхода, в котором сложились определенные нормы, традиции и профессиональные доминанты и ритуалы.

Преподаватели и студенты-психологи, в рамках внутреннего институционального дискурса для форсирования профессиональной идентичности и профессиональной социализации, могут использовать эти традиции в рамках «внутреннего» институционального дискурса. Но в данном случае наш воображаемый студент забыв про существование паралингвистики перешел к «стандартному» дискурсу, предназначенному для структурирования коммуникации между агентом института и потенциальным клиентом. Своими действиями он последовательно вводит реципиента своих сообщений в заблуждение относительно своей профессиональной роли и компетенции. Эта воображаемая ситуация уже является этическим нарушением.

Однако стоит обратить внимание, что существует еще и внешний институциональный (психотерапевтический) дискурс. Это психотерапевтический дискурс между теми, кто не является агентом. Он формирует ролевые ожидания, понятия нормы и допустимого дифференциала власти у клиентов психотерапевтического института. Например: допустимо ли называть их «пациентами», трогать, пить с ними вино, ставить им диагнозы?

В случае отсутствия системного психологического образования и институционализированной профессиональной социализации ситуация может быть еще более острой. Внешний психотерапевтический дискурс не критически интериоризируется вместе с желаемыми ролевыми моделями и идентичностями и становится уже внутренним институциональным дискурсом. Формируется карго-культ. Эффект Даннинга-Крюгера может приводить к формированию обратного карго-культа через экстериоризациию убеждения среди клиентов через стандартный дискурс. В сочетании с викарной травмой, и среди самих «психотерапевтов».

3.3 Ошибочная синонимичность как предиктор эксплуатации

Неужели профессиональное сообщество не разработало никаких адекватных механизмов, снижающих потенциальные риски возникновения подобных ситуаций? Это не так. Разработка таких мер ведется постоянно. Принимая риски, представители профессионального сообщества психологов на каждом этапе встраивают различные «предохранители» во все уровни институционального дискурса, даже в Википедию.

Одной из таких мер является четкое разделение понятий и категорий: психотерапия, психологическая помощь и психиатрия. Это три пересекающихся, но разных института, сформировавших каждый в отдельности собственный институциональный дискурс. В реальности ситуация, как обычно, сложнее, и психотерапия — это набор психологических методов, используемых психотерапевтом. Значит ли это, что все что делает психотерапевт — это психотерапия? Нет.

Если психотерапевт, например, решает оказать кому-то экстренную психологическую помощь или первую психологическую помощь, это не переводит ее автоматически в категорию психотерапии. В этом случае психотерапевт выходит за пределы своей основной профессиональной деятельности в смежную область и регулирует свою деятельность согласно принятым в этой отрасли стандартам, нормам и практикам. Например, ЭПП строго не предусматривает глубинной психотерапии. Более того, переход к застарелым травмам в ходе оказания ЭПП нарушает принцип «не навреди». В случае с ППП это вообще не профессиональная консультация, и оказывать ее могут и не специалисты. И ЭПП, и ППП, в отличие от психотерапии, оказываются строго безвозмездно для пострадавшего. Как мы видим, иной подход, совершенно иные правила и нормы, и экстраполировать психотерапию на ППП и ЭПП значит прийти в чужой монастырь со своим уставом.

Психолог и даже психотерапевт, к сожалению, вполне может быть не знаком с таким понятием какострая реакция на стресс, которая является основной дискурсивной доминантой кризисной психологии и рассматривается как нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. В этой ситуации легко потерять контекст, и по этой причине для снижения негативной медикализации и патологизации среди врачей эта категория в МКБ-11 была вынесена за пределы психических расстройств. Кроме этого, в рамках МБК-11 произошел полный отказ от концепции «невроза», что фактически означает отказ от психоаналитических концепций в международной клинической практике.

К сожалению, порой происходит обратный проведенному в МКБ-11 процесс: «потерю» кризисного контекста и фундаментальную ошибку атрибуции, с последующей негативной медикализацией и патологизацией.

Дифференциал власти между психотерапевтом в воображаемом белом медицинском халате и «пациентом» с психиатрическим диагнозом намного выше, чем между кризисным психологом или волонтером и пострадавшим. Не смотря на то что протоколы кризисной помощи исключают глубинные психотерапевтические интервенции, в кризисной ситуации происходит интервенция через психотерапевтический и психиатрический дискурс в смежную область с целью не только максимизации дифференциала власти по отношению к «клиенту» через стандартный дискурс, но и конкуренции за власть экспертизы через внутренний институциональный дискурс.

Уникальна ли описанная выше ситуация конфликта норм психотерапии и первой и экстренной психологической помощи и можно ли было ее избежать? К сожалению, не уникальна, и именно по этой причине, в рамках выстраивания системы предохранителей, про нее написано даже в русскоязычной Википедии:

Сложным является вопрос о соотношении и разграничении психотерапии и психологического консультирования. В частности, утверждается, что психотерапия представляет собой глубокую долговременную работу, нацеленную на изменения в структуре личности, а психологическое консультирование, как правило, является краткосрочным и направлено на достижение клиентами их жизненных актуальных целей. В отличие от психологического консультирования, психотерапия рассчитана обычно на помощь людям с психическими расстройствам.Продолжим занимательное чтение статьи из Википедии:

Психологическое консультирование исходит из презумпции психического здоровья и используется для оказания помощи людям в решении проблем психологического характера в различных сферах жизни человека и сообществ — семье, отношениях, работе, бизнесе, политике, учёбе, спорте, экстремальных видах деятельности, массовых коммуникациях, социальных процессах, культуре, науке, искусстве и т. д.

Таким образом, вторжение психотерапевта с использованием психотерапевтического дискурса в область психологической помощи ведет к отказу от презумпции психического здоровья. Особенно опасно это в отраслях экстренной и первой психологической помощи, где в ответ на чрезвычайные ситуации люди демонстрируют острые реакции на стресс, являющиеся нормальной реакцией на ненормальные обстоятельства и при этом порой напоминающие симптомы психических расстройств.

С этической точки зрения описанная ситуация является грубым этическим нарушением психологом целого ряда пунктов практически любого этического кодекса. Психолог не имеет права фальсифицировать свою профессиональную идентичность и компетентность: называться врачом-психотерапевтом без лицензии или представителем психотерапевтического направления, не являясь официально признанным членом профессиональной ассоциации, аффилированной с основателем подхода, фальсифицировать или не критично «расширять» свою компетентность, ставить психиатрические диагнозы.

Слова важны, поскольку за каждым из них стоит определенная доминанта институционального дискурса, профессиональная идентичность и стратегия поведения. Порой именно слова — это единственный способ распознать, что что-то идет не так и происходит неадекватный дисбаланс распределения власти, возможно даже переходящий в ситуацию эксплуатации и психологического насилия.

Описанные выше ситуация возникла не вчера и не только на постсоветском пространстве, хотя оно и отличается некоторой уникальной конфигурацией институтов. Множество людей сталкивалось с чем-то похожим и ранее в самых разных странах. Конечно же, они пытались разработать какие-то меры по контролю и снижению рисков.

Корректное использование не являющихся синонимами понятий «пациент» и «клиент» позволяет провести демаркацию между медицинской и немедицинской психотерапией, уточнить психиатрический статус. Точно так же как использование понятий «клиент» и «пострадавший» позволяет быстро понять, о каком контексте и уровне оказания психологической помощи идет речь. Возможно, вы обратили внимание, как некоторые журналисты в материалах про Курск используют термин «беженцы», хотя намного корректнее термин «внутренние перемещенные лица». Кризисный психолог понимает, что это не синонимы, и у них разная структура потенциальных психологических травм.

Когда психотерапевтический дискурс проникает в сферу кризисной помощи, он часто приводит к усилению неравенства власти между специалистом и клиентом, а также к последующей патологизации и монетизации переживаний. В случае неудачи пострадавший нередко утрачивает доверие к системе помощи в целом — если не помог «психотерапевт», то, вероятно, не поможет никто. Это критически усугубляет суицидальные риски.

Сергей Стрельников иронизирует о совмещенной роди секс-работниц и психотерапевтов, но в реальности краткосрочные психологические интервенции, проводимые волонтерами и проститутками, в условиях затяжного кризиса нередко оказываются более полезными и менее травматичными. Конечно же, в англоязычных статьях даже не рассматривается возможность, что с пострадавшими будет работать человек без высшего образования, при этом называющий себя психотерапевтом. Или что кто-то будет активно отстаивать свое право проводить дебрифинг детям, несмотря на его доказанную опасность более чем 20 лет назад и на то, что это на первых страницах прописано во всех документах ВОЗ по первой психологической помощи. Конечно, сильные институты не страхуют от их регресса и кризисов, например, участия американских психологов в пытках. Предохранители не всегда срабатывают. Мы все это понимаем. В случае, если все есть «психотерапия», то получается, что в пытках участвовали психотерапевты, что звучит уже несколько иначе.

4. Заключение

Достаточно большие затруднения вызывает дискурс по этическим проблемам психологической помощи, связке этике и компетентности, теодицейным вызовам, институализации резильентности как мягкой силе, коллективному нарциссизму, сравнительному анализу психологической политики или даже моральному отчуждению в профессиональной среде, когда последовательное несоблюдение элементарных методологических принципов подкрепляется волей к власти.

Пример первой психологической помощи достаточно нагляден с политической точки зрения. Дело в том, что когда принципиально ненормальные обстоятельства последовательно «нормализуются», происходит патологизация адекватных психологических реакций. Достаточно наглядно это показано в недавнем качественном социологическом исследовании, прошедшем в Курской области, где описано, как местные жители буквально перестали слышать сирены воздушной тревоги. Искусство неведения — это тренируемый навык.

Снова стоит сказать, что ситуация не нова. Современная гуманистическая психология сформировалась в ответ на катастрофы ХХ века. Например, гештальт-терапия принципиально не может существовать в ситуации тоталитаризма или валидировать авторитарную этику. Гештальт-терапия не может, а российские гештальт-терапевты — могут.

В 2019 году в Москве прошел 16-й Европейский психологический конгресс, на котором основной двуязычный доклад — констатация моральной и профессиональной катастрофы. С робкой надеждой на исправление ситуации с помощью международного сообщества и европейской ассоциации психологов. В 2022 году Российское психологическое общество исключили из Европейской федерации психологических ассоциаций. Любопытно, каким образом профессиональное сообщество реагирует на это событие. Рефлексивная позиция и здравый смысл сводится к самоцензуре. С одной стороны, российский психоанализ снова «вне морали» и решения социальных конфликтов, либо нет инструментов, либо они рассматриваются как внутренние, а с другой — ректор Восточно-Европейского института психоанализа публично размышляет о «внеполитической» геополитике. Ведущий российский психоаналитик из позиции власти публично заявляет про коллективизм как российскую ценность.

В конечном итоге все это наглядные примеры «гуманистической психотерапии» без гуманистической этики. Возможно ли подобное теоретически? С точки зрения российских психотерапевтов, к сожалению, возможно. Это валидация авторитарной этики, которая невозможна и прямо запрещена самой логикой гуманистической психологии. Но если возможно не услышать сирену, то, конечно, возможно и не видеть этический кодекс.

К моему большому сожалению, в настоящий момент ситуация настолько плохая, что я перестал обучать волонтеров, понимая, что от трети до половины из них при активной деятельности сами будут пациентами психиатра уже через полгода-год, и волонтеры им самим уже не помогут. Люди в большинстве случаев не понимают, на что они соглашается и чего им это может стоить. Попытка объяснить риски из раза в раз наталкивалась на сопротивление, особенно если среди учебной группы есть психологи или клиенты психотерапевтов, которым «помогло». Организованные мной бесплатные курсы прошли десятки психологов. Мне неизвестно ни одного случая, когда прошедшие курс психологи занимались оказанием бесплатной психологической помощи. Единственное известное мне исключение составил агент ФСБ, работающий под прикрытием в эмиграции.

Читайте также

Принять мир или менять его? Политика в кабинете терапевта: как психологическая помощь влияет на гражданскую волю

«Я — это тело?». Как политика и культура формируют тело и его идентичность