Революция и демократия – аналитический портал ПОЛИТ.РУ

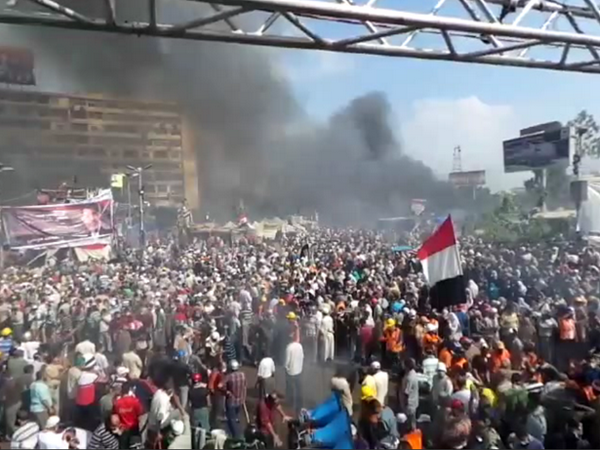

Площадь перед мечетью Рибиат ал-Адавиййа, 14 августа 2013 года, источник: Арабская Википедия

Площадь перед мечетью Рибиат ал-Адавиййа, 14 августа 2013 года, источник: Арабская Википедия Одна из самых обсуждаемых тем в мировых медиа – события в Египте. Мы публикуем на эту тему статью двух востоковедов: ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН Леонида Гринина и главного научного сотрудника Института востоковедения РАН, профессора Факультета глобальных процессов МГУ, зав. Кафедрой современного Востока РГГУ, зав. Лабораторией мониторинга рисков дестабилизации НИУ ВШЭ, ведущего научного сотрудника Института Африки РАН Андрея Коротаева и постскриптум к статье о самых последних событиях, написанный последним.

Январь 2011 года, авторы текста у входа в Александрийскую библиотеку. На двери вывешенный местными «хунвэйбинами» плакат с требованиями ухода в отставку директора библиотеки – всемирно известного ученого, обвинявшегося местными революционерами в «связях с режимом Мубарака».

Египет ликует, ликуют революционеры, на чьих знаменах написано: «За демократию!». Ликуют потому, что путем военного переворота свергнут законно, всенародно и демократически избранный президент. Что это? Абсурд, парадокс, особенность Египта? Нет, это достаточно обычное вполне закономерное развитие революционных событий. Вот почему один из главных вопросов этого текста: «Революция и демократия – всегда ли они неразрывны?

«Все революции кончаются реакциями. Это неотвратимо, это закон», – писал знаменитый российский философ Николай Бердяев [1], выстрадавший эту глубокую идею собственным политическим опытом. Разумеется, Бердяев был ограничен тем историческим опытом, который имелся на начало ХХ века. Прошлое и нынешнее столетие продемонстрировали, что устойчивость демократических завоеваний революции в огромной степени зависит от того, на какой фазе модернизационного перехода находится общество, от его социокультурных традиций, внешнего окружения и ряда других обстоятельств. Поэтому в странах, социокультурный и экономический уровень в которых высок и которые уже прошли длительный период очарований и разочарований в демократии, циклы демократий и авторитаризма, в конце концов, достаточно систематически происходят революции (либо революционной глубины реформы), после которых устанавливается вполне стабильный демократический режим.

В качестве примера можно вспомнить «Революцию гвоздик» 1974 года в Португалии или «бархатную революцию» 1989 года в Чехословакии. При этом такого рода успешные революции – «славные», «бархатные», как правило, не кровавые – проходят довольно быстро [2]. История такого рода политических переворотов начинается со Славной революции 1688 года в Англии, но особенно ими богаты последние десятилетия человеческой истории. Если же общество недостаточно модернизировалось (в т.ч. и в демографическом плане [3]), в нем много неграмотных/малообразованных, велик процент негородского населения, сильно влияние традиционалистов и т.д., то «закон Бердяева» о смене революции реакцией имеет высокие шансы реализоваться. Через какое-то время идея демократии может вновь внести свой вклад в генерирование нового революционного взрыва. При этом в истории бывали случаи, когда демократия и авторитаризм сменяли друг друга неоднократно.

Между прочим, Бердяев, продолжая свою мысль, писал: «И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции. В чередованиях революций и реакций есть какой-то магический круг» [4]. Очень характерным был пример Китая, который после первой в его истории демократической Синьхайской революции 1911 года, в скором времени попал под диктатуру Юань Шикая; неоднократно демократические институты пытались восстановить, но в итоге Китай погрузился в пучину анархии и гражданской войны на долгие десятилетия.

При этом очень важно иметь в виду то обстоятельство, что модернизация стран (по крайней мере, сколько-нибудь крупных) всегда идет неравномерно. В результате, в модернизирующихся странах формируется достаточно модернизированный «центр» и слабо модернизированная склонная к консерватизму периферия/глубинка, где и обитает большинство населения/«народ». В рамках такого контекста оказывается, что революционеры, которые радеют за народ, систематически разочаровываются в нем, в его консерватизме, в том, что он на каком-то этапе начинает голосовать не так, как хотелось бы либералам/радикалам, что он скорее предпочитает порядок и стабильность, привычные и понятные порядки и формы непонятным политическим и идеологическим лозунгам, что он предпочитает нечто материальное как бы «нематериальным» свободам.

Важно также учитывать, что устойчивость демократии зависит главным образом не от того, насколько демократична конституция, а от того, насколько политические институты и акторы притерлись друг к другу и готовы соблюдать правила игры. Выдающийся французский социолог Раймон Арон справедливо указывал в своем глубоком исследовании Демократия и тоталитаризм, что «устойчивость и эффективность обеспечиваются не конституционными правилами как таковыми, а гармонией этих правил и партийной системы, природой партий, их программами, политическими концепциями» [5]. Естественно, что на все это требуется весьма значительное время. Сходные мысли, связанные с высокими требованиями к обществу, его лидерам и бюрократии, высказывал и такой крупный мыслитель, как Йозеф Шумпетер. Он в частности считал, что для того, чтобы демократическая система успешно работала, «человеческий материал политики – люди, которые составляют партийный аппарат, избираются в парламент, возвышаются до министерских постов – должен быть достаточно высокого качества»; необходимо, чтобы бюрократия была высокого качества, обладала сильно развитым чувством долга и чувством чести мундира (в эти понятия, естественно, не вписывается коррумпированность или непотизм). Также требуется «демократический самоконтроль» [6].

Таким образом, народ (или его большинство) может неосознанно в итоге предать идеалы революции и саму демократию. С другой стороны, бывают ситуации, когда трезвая практичность населения оказывается мудрее высших идеалов и устремлений образованного радикально-революционного большинства. Тогда народ чутьем выбирает такого лидера, который (при всех его недостатках, пороках, эгоизме) в целом ведет страну по среднему, наиболее верному пути (отходя в важных отношениях от прежнего дореволюционного курса, но и не стремясь во что бы то ни стало выполнить лозунги революции). Пример Наполеона III в этом отношении достаточно характерен.

Но при этом (как мы видим сейчас в некоторых странах Ближнего Востока) бывают ситуации, когда отказаться от демократических принципов вполне может и революционное меньшинство, рвавшееся к власти как раз под лозунгами установления демократии. А консервативное большинство может оказаться более приверженным принципам демократии. И ничего удивительного здесь нет. Как мы уже отмечали выше, в процессе модернизации быстрее модернизируется центр, в результате чего «либеральное/революционное» меньшинство в «столицах» оказывается окруженным консервативным, а то и «контрреволюционным» большинством «глубинки». В этих условиях рост приверженности к демократии у консервативного («реакционного») большинства вполне естественен. Раз они представляют собой большинство, то при честном проведении выборов именно оно имеет самые большие шансы прийти к власти совершенно демократическим путем. А вот среди революционного («прогрессивного») меньшинства приверженность демократическим идеалам может очень даже и поколебаться – ведь для него честные выборы будут скорее всего значить именно поражение.

Даже при определенной фальсификации выборов в тех обществах, где демократия оказывается урезанной за счет манипуляций «партии власти», очень большая часть общества, а нередко и большинство его настроено лояльно к власти (даже если в чем-то и недовольно) и соответственно консервативно. При честных выборах правители могут победить, но, конечно, не с тем преимуществом, как при сфальсифицированных выборах (80–90–99%). Иными словами, теоретически иной раз они могли бы обойтись и без фальсификаций, но тут уже начинает работать в собственном режиме система «контролируемой демократии», которая вынуждает руководителей на местах показывать свою лояльность и при которой не очень убедительное большинство на выборах воспринимается уже как вотум недоверия диктатору.

Возвращаясь к вопросу о соотношении революции и демократии, стоит вспомнить: гениальный политик В. И. Ленин подчеркивал, что «коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве» [7]. На ранних фазах модернизации революционеры, которые слишком преданы своим первоначальным лозунгам, практически неизбежно проигрывают, потому что эти лозунги, при всей своей заманчивости, при том, что воодушевляют массы, несбыточны при наличных условиях. Поэтому логика революции либо заставляет стоящих у власти революционеров не считаться с демократией, либо даже «душить» ее, как это было, например, когда большевики разогнали Учредительное собрание и далее продолжилась эскалация насилия, либо на место тех, кто слишком предан революционным идеалам, приходят тем или иным путем (чаще недемократическим, но иногда и демократическим) другие, менее приверженные идеалам демократии, но более – радикализму, углублению социальных насильственных изменений, усилению власти и себя у власти [8]. История Великой французской революции 1789–1794 гг. и далее вплоть до Наполеона является классическим примером.

Питирим Сорокин, исследовавший историю и типологию многочисленных революций в древнем мире (а в полисах Греции и Римской республике напряженная социально-политическая борьба групп граждан между собой за власть и права была едва ли не более постоянным явлением, чем спокойные периоды), указывал, что голод и/или война обычно стоят у истоков революции [9]. Ленин также считал обострение нужды народных масс сверх обычного одним из главных признаков революционной ситуации. Более современные исследования, однако, установили несколько иное применительно к системам, находящимся на достаточно продвинутых фазах модернизации – революции обычно предшествует довольно длительный период роста уровня жизни населения. Но этот рост связан с таким же, а обычно и более высоким ростом социального расслоения и неравенства. Это обостряет социальные отношения в обществе, вызывает к жизни идею, что достигнутый уровень жизни у части населения должен стать достоянием большинства. Одновременно с этим в связи с модернизацией общества появляется более или менее многочисленный слой интеллигенции (и студентов как ее ударного отряда), которая претендует на более высокий (соответственно своему образовательному уровню) уровень жизни, но, естественно, почти всегда число выгодных мест ограничено и поделено. Особенно же важно то, что возникает ситуация завышенных ожиданий, когда рост уровня жизни отстает от ожиданий значительной части населения, а рост неравенства вкупе с различными вопиющими нарушениями принятой в обществе справедливости со стороны власть имущих создает горючий материал для недовольства. При этом особо взрывоопасная ситуация создается, когда после периода уверенного роста вдруг случается какая-то заминка (в которой власти соответствующей страны зачастую реально и не виноваты; кому удалось пройти модернизационный переход совсем уж без заминок? Практически никому). В этом случае ожидания масс населения (да, впрочем, и элиты) продолжают по инерции идти вверх, а реальный уровень удовлетворения этих ожиданий снижается (это – так называемая «кривая Дэйвиса» [10]). В результате разрыв между ожиданиями и их удовлетворением достигает критического уровня – и происходит социальный взрыв.

Применительно к Египту это относится даже не столько к Мубараку, сколько как раз к Мурси – именно после первой революции ожидания жителей египетских столиц стремительно полетели вверх, а уровень их удовлетворения не менее стремительно стал обваливаться, что и породило «разность потенциалов», которая во многом и обусловила падение первого демократически избранного президента Египта. Но та же «разность потенциалов» может оказаться смертельно опасной и для новых египетских режимов.

Каким образом сказанное связано с демократией? Прежде всего, демократия может стать ключевой идеей оппозиции, тем волшебным ключом, с помощью которого, по ее мнению, можно решить социальные проблемы (естественно, предполагая, что демократия – такая система, при которой к власти обязательно придут правильные лидеры, то есть оппозиционеры). А поскольку у власти находится жесткий режим (принципиально недемократический или узурпировавший демократию), который, естественно, противится быстрому введению демократии, то его свержение становится самоцелью. Он олицетворяет все зло в обществе (которое с его падением соответственно исчезнет). За режимом не признается ничего положительного, ценного, прогрессивного (все хорошее, что было им сделано, считается совершенным само собой или даже изгаженным режимом, без которого это хорошее стало бы еще намного лучшим).

Тут к месту порассуждать о соотношении революционного меньшинства и большинства, в разных ситуациях. Революционное меньшинство сильно своей активностью, напористостью, умением организоваться для совместных акций и т.п. Поэтому оно наиболее видно на политической сцене революции, оно впереди, оно на первых порах как бы представляет все общество. Кроме того, радикалы/либералы искренне убеждены, что они и есть общество, что их лозунги обязательны для общества [11]. И если революции верхушечны, не вводят всеобщую демократию (так часто было в XIX веке, например в Латинской Америке или в Испании), то основная часть населения может оказаться фактически вне политики. Революцию делает достаточно массовое, но все-таки меньшинство. Отсюда, кстати, возникала одна из важных причин неустойчивости революционных правительств, поскольку массы в целом достаточно равнодушно воспринимали и их свержение. Но если немедленно вводится (как сегодня) всеобщее и честное голосование (т.е. без фальсификаций, поскольку формально всеобщее избирательное право сегодня есть почти везде), то соотношение между революционным меньшинством и призванным высказаться большинством (которое тем самым становится по факту демократическим, но без убежденности в ценности демократии) может существенно измениться. Пример Египта это хорошо показал. На фоне митингов и экзальтации кажется, что весь народ реально ждет радикальных перемен в духе западной демократической и либеральной идеологии, на самом деле оказывается, что основная или очень большая масса народа держится за иные ценности. Но при этом, из-за того что демократическая система правления в определенной ситуации может оказаться фактически выгодной консервативному («реакционному») большинству, это система становится все более популярной среди него, и наоборот всё более непопулярной – среди рвавшегося к власти под демократическими лозунгами революционного («прогрессивного») меньшинства.

В итоге такого поворота, когда демократические выборы, ради которых, как будто, революция и делалась, дают победу консервативным силам, наступает чаc истины. Что важнее для революционеров: идеалы демократии (ради которых надо уходить в оппозицию и упорно работать несколько лет, чтобы прийти к власти на следующих выборах) или революция, то есть постоянное ниспровержение и эскалация изменений в обществе? Вопрос решается по-разному разными политическими силами, в разных странах и в разной ситуации. Бывают политические силы, которые оказываются неспособными переоценить ситуацию и отойти от своих догм. Так, меньшевики в период гражданской войны были неспособными ни примкнуть к белым, ни к большевикам, пока как политическая сила не сошли на нет. Но очень часто именно революционность (ради уже не совсем понятных принципов революции, но при этом чтобы так или иначе быть у руля) становится важнейшей. В последние десятилетия любая неудача радикалов, сваливших правительство (или заставивших его провести свободные выборы), но не сумевших победить на выборах (когда ненавистное правительство дает им реально такую возможность), объясняется фальсификацией выборов. Пример цветных революций на постсоветском пространстве, в Сербии и других местах хорошо это подтверждает. Тогда революционеры стремятся к силовому решению вопроса. Логика такова, что главное не уважение к демократии, а свержение противника во что бы то ни стало [12]. Логика это вполне понятна и объяснима. Однако это момент, когда путь революции и демократии расходится.

Словом, в обществе, где демократические ценности еще не устоялись, получается примерно по принципу: «мы за демократию, если наш кандидат выиграет на выборах. А если нет, то такая демократия нам не нужна» [13]. Умение проигрывать, признавая ценность правил демократической игры, независимо от того, кто придет к власти, умение ждать новых выборов и упорно работать ради победы на них – это и есть, по сути, показатель готовности общества к демократии.

Поскольку во многих случаях революции происходят в обществах, в той или иной степени не готовых к демократии, то на незавершающих фазах модернизации пути демократии и революции, едва ли не как правило, должны раньше или позже разойтись, если они совпадают, то на относительно ранних стадиях модернизации это скорее исключение, чем правило. Да, – повторим – мы не забываем про «бархатные революции» в Чехословакии и других странах Восточной Европы, Славную революцию в Англии, «Революцию гвоздик» в Португалии и т.п. И очень бы хотелось, чтобы все революции развивались по такому сценарию. Однако на не самых продвинутых стадиях модернизации это почти невозможно, потому что «барахатные» революции – это уже венец долгого социального и политического пути.

Демократические институты в чистом виде не годятся для революции. Радикальные революционные преобразования довольно часто осуществляются через учредительные или конституционные собрания, парламенты и прочее. Но это хорошо для начала, для наиболее назревших или консенсусных изменений. Революция – это ломка, часто радикальная, крутая и жестокая ломка. И это всегда быстрая ломка. Обычные парламентские процедуры, с длительным обсуждением, затягиванием, уважением меньшинства, не устраивают. Поэтому через собрание, парламент, совет, меджлис могут быть проведены законы или декреты, направленные на радикальные преобразования, но во главе всегда должен стоять орган диктатуры (партия, ЦК, исполком, лидер и т.п.), которые опираются главным образом на революционный источник власти, а потому неподконтрольны парламенту. Именно там решаются основные вопросы, которые потом выносятся на утверждение. При этом демократические или псевдодемократические утверждения судьбоносных и закладывающих основы документов или решений очень часто используются для закрепления власти в руках победившей стороны. Именно так действовал Мурси с конституцией. Теперь в Египте, вероятно, введут новую конституцию. Едва ли не первое, что сделал временный президент Египта Адли Мансур было издание указа о принятии новой Конституционной декларации. Документ предполагает созыв Конституционной ассамблеи для подготовки нового Основного закона страны и затем проведения референдума.

Неудивительно, что и диктаторы любят референдумы, которые закрепляют их власть. Демократические институты на деле оказываются подсобными.

Демократически избранная власть (или даже переходное к ней продемократическое правительство) либо свергается либо оказывается так или иначе, полностью или частично отделено от демократии (то есть трансформируется в псевдодемократический орган, вроде Долгого парламента в Англии). Повторим, мы говорим об обществах, находящихся на незавершающих фазах модернизации, на ее завершающих фазах социальные системы оказывались способными достаточно систематически делать послереволюционный режим устойчиво либеральным.

Не забудем, что коренной вопрос революции – всегда вопрос о власти, поэтому демократия приемлема только до той степени, до какой она поддерживает власть наиболее сильной группы, партии, социального слоя и т.п.

Как по причинам того, что полномасштабная и всевластная демократия не подходит для революционных преобразований, так и потому, что в обществе отсутствуют необходимые институты и умение жить по законам демократии, а равно потому, что революция – это всегда борьба между крупными противоборствующими силами, причем любыми, а не только законными способами, и эту борьбу втянуты очень крупные массы людей, как в ходе революции, так и в послереволюционном режиме полная демократия редуцируется и трансформируется в самой разной степени и самыми разными способами в зависимости от особенностей общества, исхода политической борьбы и других обстоятельств. Вновь повторим, в обществах, уже прошедших модернизацию, почти готовых к демократии, такая редукция может быть незначительной (вроде запрета выдвигаться на выборах бывшим коммунистам и т.п.).

Тут стоит иметь в виду, что исторически всеобщая демократия, которая сегодня взята за образец устанавливалась далеко не сразу, а только постепенно, чаще всего как цензовая демократия. Даже в США, глубиной демократии которых так восхищался Алексис де Токвиль (1830 год), демократия была далеко не полной. Право голоса были лишены индейцы, афроамериканцы, женщины и значительная часть мужчин (получивших право голоса не сразу, а в ходе правления президента Джексона). Плюс выборы президента были ступенчатыми (и тогда эта ступенчатость была весьма реальной). А в Англии, колыбели демократии, в 1830 году имело право голоса лишь несколько процентов взрослого населения. Во Франции в 1789 году часть Генеральных штатов, провозгласивших себя сначала Национальным собранием, а потом и Учредительным Собранием, приняло много знаменитых документов. Но не надо забывать, что правила выборов в Генеральные штаты были весьма далеки от сегодняшнего представления о демократии. Стоит отметить, что участие женщин в выборах в странах, подобных Египту (где достаточно велик процент неграмотных – и как раз среди женщин), усиливает возможности консервативных политических сил– что, впрочем, может оказывать и стабилизирующий эффект.

Подобно тому, как эмбрион проходит эволюционные стадии развития своего вида, так и недемократические общества, которые стремятся к демократии, проходят стадии эволюции демократии, связанные с ее ограничениями. Но во многих случаях (хотя и не во всех) демократия ограничивается, поскольку по указанным выше причинам в полном масштабе действовать она не может.

В ходе революции ограничения бывают связанными с попытками закрепить политические преимущества, а также революционным или контрреволюционным насилием (оба случая мы наблюдаем в Египте), действием какого-то мощного идеологического или иного центра (Иран), органа диктатуры, введения имущественных или политических цензов, уничтожением или арестами лидеров оппозиционных сил (как сейчас это произошло в Египте) ограничения свободы слова или объединений, созданием неконституционных репрессивных органов и т.д.

В послереволюционном режиме также действуют ограничения демократии либо полная ее имитация. В современном мире наиболее распространенной формой ограничения всеобщей демократии (без которой лишь правительства немногих обществ чувствуют себя легитимно) являются нередко в совокупности фальсификация выборов в разной форме, ограничения политических противников (Белоруссия, один из последних примеров Украина, где оппозиционный политический лидер посажен в тюрьму), конституционно-правовые ухищрения (Россия демонстрирует тут замечательные примеры). Могут быть и особые случаи: наличие неконституционной или конституционной, но недемократической силы, которая имеет огромный авторитет (Иран). Существуют и иные формы. Наиболее распространённым остается военный переворот либо попытки осуществить очередной революционный переворот (Грузия, Киргизия дает тут много примеров).

Еще один важный момент, который объясняет, почему порой демократия не устанавливается в послереволюционном обществе или быстро деградирует в нем «Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех остальных», – сказал Уинстон Черчилль. Для обществ, только вступающих на этот путь, особенно важна первая часть фразы. У демократии (как у свободного рынка, частной собственности) много пороков. Но зрелые демократические общества, помимо всего прочего, нашли те или иные способы их минимизации. Зато в молодых демократиях эти пороки приобретают гротескные формы. И приобретение иммунитета от таких «детских болезней» демократии – дело долгое и болезненное.

В завершение отметим – переход к демократии от авторитарного режима, условно говоря, может осуществляться тремя главными путями: революционным (снизу и быстро), путем военного или государственного переворота и реформационным (сверху и постепенно). В прежние эпохи реформационный путь был почти невозможен, поэтому путь к демократии прокладывался через революции и контрреволюции. Хотя уже в XIX веке можно говорить о некоторых относительно успешных примерах реформаторского пути становления демократии (или хотя бы движения в сторону демократии). Так в Японии был введен парламент (1889). О. Бисмарк в Германии ввел всеобщее избирательное право для мужчин (1867 г.), хотя сама избирательная система в Пруссии была заложена революцией 1848 года. В Латинской Америке были случаи перехода от военной диктатуры к демократии, но последняя не могла прочно утвердиться почти ни в одной стране этого региона. Зато в ХХ веке, особенно в последние его десятилетия мы видим много примеров сознательного демонтажа авторитарной и тоталитарной власти самой военной или иной диктатурой (в Испании, Чили и других странах Латинской Америки, Южной Корее, Тайване, Индонезии, в СССР, наконец). Некоторые заметные шаги к демократизации сделаны и арабскими монархическими государствами – парадоксальным, на первый взгляд, образом накануне Арабской весны большинство арабских монархий оказалось заметно более демократичным, чем большинство арабских республик [14].

И такой (нереволюционный) путь перехода к демократии при прочих равных условиях может оказаться более прямым и надежным.

Один из авторов текста на Тахрире в декабре 2012 года. Плакат красными арабскими буквами слева уже призывает Мурси «уйти».

Postscriptum Андрея Коротаева: Блестящее поражение Братьев-Мусульман

В современном Египте сложилась парадоксальная ситуация – здесь стало политически крайне невыгодно одерживать победы, но зато крайне выгодно «проигрывать сражения». Именно победа Братьев-Мусульман/Ихванов в ноябре – декабре прошлого года (когда им удалось протащить не вполне конституционную «Конституционную декларацию», а также ими же написанную конституцию и вроде бы добиться полноты власти в стране) привела к консолидации антиихванистского «либерального» лагеря, стремительному росту его популярности и столь же стремительному падению популярности Братьев-Мусульман (причины этого были описаны нами ранее на «Полит.ру» в «Новых записках с Тахрира»).

Вплоть до конца июня – начала июля Братья-Мусульмане быстро теряли свою популярность [15]. Пока им «на помощь» не пришли секуляристы вместе с военными. После переворота 3 июля Братья-Мусульмане и их противники поменялись местами. Теперь уже «набирать очки» начали Ихваны.

Парадоксальным [16] образом послепереворотная политическая риторика Братьев-Мусульман звучала несравненно более современно, чем архаическая политическая риторика их оппонентов. Секуляристы (да и поддержавшие их военные) совершенно архаичным образом отождествляли народ с толпой на Тахрире [17], Братья же апеллировали к формальным легитимным демократическим процедурам.

В июле 2013 года Египет вошёл в зону бифуркации, когда небольшая вариация параметров, включая действия или даже высказывания отдельных людей, может привести к движению системы по радикально различным траекториям. Одна из возникших возможностей, которая теперь рискует не реализоваться, - это возможность очень значительной демократизации исламистов, резкого роста популярности демократических идей среди них, когда руководители Братьев-Мусульман начинают делать такие заявления, как “у нас есть своя собственная вера в демократию и мы готовы умереть за неё”.

После июльского переворота стали популярны заявления о том, что переворот этот знаменовал собой закат политического ислама. На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот. На Ближнем Востоке переворот этот скорее дал политическому исламу второе дыхание. И при этом не только умеренному политическому исламу, но и радикальному. И от событий ближайших дней в очень высокой степени зависит, какой именно из двух этих версий политического ислама последние события дадут больший импульс. Хотелось бы всё-таки, чтобы умеренному.

Площадь перед мечетью Рибиат ал-Адавиййа, 14 августа 2013 года, источник – Арабская Википедия

А как же египтяне? На чьей стороне большинство из них? На стороне военных и секуляристов-«либералов»? Или всё-таки на стороне «Братьев-Мусульман»? Действительно ли, «можно с уверенностью утверждать», что «большинство египтян не желает, чтобы Братья-Мусульмане пришли к власти» [18]? Ведь проводимые среди египтян опросы вроде говорят именно об этом?

На мой взгляд, честнее всего было бы признать, что мы просто не знаем ответа на вопрос, на чьей стороне находится сейчас большинство египтян. Дело в том, что египетские социологические опросы отличаются особо высокой степенью ненадёжности. Ранее нам уже доводилось обращать внимание на то, что согласно ВСЕМ 14 опросам общественного мнения, проведённым самыми разными египетскими социологическими службами накануне первого тура президентских выборов 2012 года, получалось, что Мурси никакой популярностью среди египтян не пользуется, и даже во второй тур пройти не может. Реальные настроения египтян, выявленные реальными президентскими выборами, оказались, как известно, совершенно иными. Теперь выясняется, что в некоторой степени эти опросы отражали настроения «столиц», а вот по Египту в целом они давали абсолютно недостоверную картину. И если недавние опросы утверждают, что абсолютное большинство египтян выступает против ихванских протестов, это позволяет достаточно уверенно предположить, что против Братьев-Мусульман в настоящее время достаточно определенно настроено большинство обитателей «столиц» [19]; а вот о настроениях египтян в целом, о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы были объявлены завтра, эти опросы нам, конечно, ничего внятного сказать не могут.

Это, кстати, огромная беда каирских «либералов», которые просто не представляют (и лишены возможности представить себе) реальные настроения египетского народа (за пределами «столиц») и совершают из-за этого систематические ошибки.

В период после революции 2011 года выявился лишь один действительно надежный способ узнать о действительных настроениях реального большинства египтян – выборы. Отметим, что на всех выборах пока победу одерживали Братья-Мусульмане (видимо, поэтому демократические процедуры стали пользоваться среди них такой популярностью, что некоторые из них, как мы помним, начали говорить о своей готовности «пойти на смерть за демократию»). По косвенным признакам всё-таки можно предполагать, что к концу июня этого года популярность Братьев-Мусульман обвалилась до такого уровня, что, если бы выборы были проведены в конце июня – начале июля, Ихваны их бы практически наверняка проиграли. А вот какие бы результаты были бы у выборов сейчас, после всех произошедших с начала переворота событий, мы уже сказать просто не можем.

В целом, явной ошибкой новых властей было назначение даты новых выборов на начало 2014 года. Вот, если бы выборы были проведены сразу после переворота, то шансы у новых властей провести своих ставленников были бы совсем не плохими. К началу же следующего года популярность и новых властей (из-за объективно сложного экономического положения страны, выход из которого невозможен без принятия непопулярных решений) рискует обвалиться до такого низкого уровня, что к власти снова вполне демократическим путём могут прийти Братья-Мусульмане (хотя неплохие шансы могут быть и у тех, кто вовремя от новых властей отмежевался – типа Мухаммада эль-Барадеи или Ахмада Махера из молодежного Движения 6 апреля).

Всё-таки трудно до конца понять логику новых властей, выступивших с жёстким ультиматумом к Братьям-Мусульманам с требованием прекратить их сидячие забастовки. Неужели они рассчитывали, что Братья-Мусульмане возьмут и просто так разойдутся? Неужели они не понимали, что силовой разгон этих забастовок приведет к сотням жертв (хотя об этом предупреждали все внешние наблюдатели)? Неужели они рассчитывают подавить репрессиями Братьев-Мусульман? После того, как это не удалось Насеру? После того, как это не удалось Мубараку? Как сказал еще до событий 14 августа один из руководителей Братьев-Мусульман Гехад ал-Хаддад о своей организации, «это организация, выстроенная за 86 лет существования под гнётом репрессивных режимов. Она привыкла существовать в таких условиях, эта наша зона комфорта. Они просто толкают нас туда обратно…».

Да, новые власти закрыли исламисткие СМИ, и с экранов египетских ТВ-каналов идёт теперь сплошной поток антиихванской пропаганды. Но и к этому египтяне привыкли. Ведь так было и при Мубараке. И неслучайно, что египетские кварталы покрыты густой щетиной спутниковых антенн. Ведь египетскому ТВ египтяне уже давно привыкли не верить. А «Аль-Джазиру» ещё никто не отменил…

События 14 августа выглядят тем более бессмысленными, что накануне этих событий переговорщиками из Европейского союза был выработан компромиссный план, на который было получено одобрение и от Братьев-Мусульман.

Объяснить это внешне алогичное поведение новых египетских властей по всей видимости невозможно, не учитывая логику «внутрипартийной» борьбы. Да, секуляристско-милитаристскому блоку события 14 августа нанесли колоссальный вред. Но позиции радикалов внутри этого блока (которые, очевидно, и выступили инициаторами этих событий) данные события безусловно усилили. Усилили они, конечно же, и позиции радикалов внутри исламистского блока (но здесь радикалы обоих лагерей выступают мощными объективными союзниками друг друга).

Мне лично трудно представить себе какой-либо сценарий развития событий в Египте в ближайшем будущем, при котором Братья-Мусульмане рано или поздно вновь не окажутся у власти. Но чем раньше они ее вновь получат, тем раньше они ее вновь и потеряют.

Парадоксальным образом в текущей ситуации наибольший вред Братьям-Мусульманам нанесла бы их немедленная полная победа – с немедленным возвращением Мурси всей полноты президентской власти, так как в этом случае движение рисковало бы достаточно быстро полностью утратить всю свою популярность и уже реально сойти с политической арены (по крайней мере, на достаточно продолжительное время).

Примечания

- Бердяев Н. А. Философия неравенства. М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. С. 29.

- В известной мере даже революция 1870–1871 годов во Франции подходит под этот стандарт, если не считать эпизода с Парижской Коммуной.

- Структурно-демографические факторы, систематически генерирующие социальные взрывы в процессе модернизации, подробно рассматривались в наших предыдущих публикациях на «Полит.ру» (Египетская революция 2011 г.: структурно-демографический анализ; Таксим: взгляд с Тахрира), поэтому здесь мы на них подробно останавливаться не будем.

- Бердяев Н. А. Философия неравенства. М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. С. 29.

- Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. С. 125.

- Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 378–385.

- Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 31. С. 145.

- В результате революционные идеалы сменяются стремлением правителей к чисто материальным благам, отчего коррупция и нарушения всякого представления о законности взлетают до небес, эти властители какое-то время паразитируют на еще не угасшем революционном энтузиазме, пока их время не придет.

- Сорокин П. А.О так называемых факторах социальной эволюции. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин. М.: Политиздат, 1992.С. 521–531; он же. Социология революции. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин. М.: Политиздат, 1992. С.266–294;он же. Голод и идеология общества. Общедоступный учебник социологии. Статьиразныхлет / П. А.Сорокин. М.: Наука, 1994.С. 367–395.

- Davies J. C. Toward a Theory of Revolution. Studies in Social Movements. A Social Psychological Perspective / Ed. by B. McLaughlin. NewYork: FreePress, 1969. P. 85–108; см. также: Гринин Л. Е, Коротаев А. В. Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы. Исследование кондратьевских, жюгляровских и вековых циклов, глобальных кризисов, мальтузианских и постмальтузианских ловушек. М.: Издательство ЛКИ, 2012.

- Тут уже действует логика: кто против - враг революции, кто не с нами, тот против нас.

- Революция, как и любая политика, редко делается в белых перчатках – так или иначе провокации, дезинформация, обман, закулисные соглашения имеют место. Нередко провокации предполагают разжигание враждебности к правительству или оппонентам с помощью прямых или косвенных убийств (в виде стрельбы из толпы или чего-то подобного – в отношении революций 1848 года и других хорошо описано у С. А. Нефедова [Факторный анализ исторического процесса. М:Территория будущего, 2008] – или – что уж далеко ходить? – совсем недавних событий в Бразилии), что вызывает эскалацию насилия, создание боевых дружин и т.п. Все это ведет к тому, что действия в виде насилия и других не очень почетных средств становится нормой. Соответственно и нарушение демократии уже не воспринимается в условиях стремления к победе над противником как нечто ужасное.

- Выборы в Карачаево-Черкессии и Южной Осетии, когда противная сторона не признавала победу другой стороны, так что сразу же возникал политический кризис, является весьма показательным примером.

- См., например: Труевцев К. М. Год 2011 – новая демократическая волна? М.: Изд. дом. ВШЭ, 2011.

- См., например: James Zogby, Elizabeth Zogby, Sarah Hope Zogby, Jon Zogby, Chad Bohnert, Joe Mazloom. After Tahrir: Egyptians Assess Their Government, Their Institutions, and Their Future. Washington, DC: Zogby Research Services, June 2013.

- Конечно же, парадоксальным лишь на первый взгляд. В свете сказанного в основном тексте ничего действительно парадоксального здесь нет.

- Речь шла также о неких загадочных 22 миллионах подписей под требованием об отставке Мурси, однако никакого независимого подсчета этих подписей не производилось, реальное число этих подписей неизвестно (речь могла идти и о нескольких десятках тысяч), и легитимность этих подписей, конечно, немногим больше, чем легитимизация переворота рассуждениями о семи миллионах египтян, якобы вышедших на Тахрир с требованиями ухода правительства Братьев-Мусульман. Отметим, что откуда-то возникло непонятное доверие к декларируемым египтянами астрономическим цифрам (начиная с революции 2011 г.), хотя ясно, что 7 миллионов человек на Тахрире разместиться в принципе не может (тем более, что заметная часть площади уже много лет занята каким-то непонятным непроходимым для человека долгостроем), как не может в принципе уместиться на площади перед Каирским университетом миллион человек, которые якобы выходили туда поддержать Братьев-Мусульман.

- При этом сам автор закавыченных слов в этом, конечно, совершенно уверен, ведь он живет в Каире и правильно передаёт настроения каирцев (только сегодня получил письмо от своего каирского знакомого с совершенно аналогичными настроениями), совершая при этом обычную ошибку каирцев, отождествляющих настроения каирцев с настроениями всех египтян.

- Впрочем – кто бы сомневался, если еще в декабре большинство каирцев проголосовало против продавливавшейся Братьями-Мусульманами конституции.